La Hispano de Fuente En Segures, S. A. (HIFE, S. A.), va ser fundada el 1915.

La gramática de la lengua catalana, por Pompeyo Fabra, escrita en castellano, es de 1912.

Si esta empresa se va fundá al 1915 a Benassal, Castelló, tenín gramática de la llengua valenciana desde siglos atrás, lo epítome de Carlos Ros, etc, o be esta del 1915, https://www.avl.gva.es/documents/31987/65233/GNV,

podríen fé un esfors, que no se herniaríe dingú.

És difícil resumir breument 100 anys de transport En essència, l'empresa comença el seu camí per terres de la Província de Castelló de la Plana. Neix a Benassal. El Hispano Suiza matrícula CS-17, va ser el seu primer vehicle. A partir d'aquest primer vehicle i mitjançant línies regulars, pràcticament cobreix tota la seva província de Castelló i àmplia serveis regulars a València.

Casi com lo Santana de brandy Segarra

• Paral·lelament, a 1.927, inaugura la primera estació de servei de Tortosa "Estació de Servei 4 Camins, SA" per a subministrament de carburs en general.

• El 1925, Hife arriba a Catalunya amb l'adjudicació de la línia regular Tortosa - Valderrobres i Tortosa - Vinaròs. Durant aquesta època, l'empresa va creixent adquirint i consolidant línies regulars a les províncies de Tarragona, Comunitat d'Aragó i pròpies de València i Castelló.

• En els anys '50, entra al mercat discrecional amb bases a Madrid i Barcelona, a més d'adquirir experiència internacional amb la línia regular entre Barcelona i Frankfurt. En aquesta època s'obre el primer bar a l'estació d'autobusos de Tortosa.

• En els anys '70 s'inaugura el primer Restaurant "SNACK BAR Cap de Ball" i també es crea VIATGES ESPATUR. A la fi dels '70, Hife arribarà en línia regular fins a Barcelona, inaugurant la línia per autopista La Ràpita - Amposta - Tortosa - Barcelona. També es crea una línia regular internacional que unia Madrid, Saragossa i Barcelona amb Gènova, Florència i Roma.

• En els 80 ', HIFE estableix taquilles a Tarragona, Salou, Cambrils i Peníscola. Comença els seus serveis des de Saragossa a la Costa Daurada i Costa de Azahar. També s'estrena ell nou Hotel Bus o autocar cotxe-llit, amb viatges discrecionals per tota Europa.

• En els anys '90, Hife inicia el servei urbà de Tortosa que realitzava Autobusos Ebre. Mitjançant unió d'empreses arriba en línia regular a Madrid des de Tarragona i Salou. Més tard, amplia serveis unint el Nord d'Espanya (Sant Sebastià, Bilbao, Vitòria, Pamplona i Osca) amb la Costa Daurada i de Tarongers.

• En una època d'avenços tecnològics, s'adapta creant la targeta xip amb contacte amb la qual tots els clients gaudeixen d'un descompte pel seu ús i crea la pàgina web www.hife.es

• En 1992 el grup HIFE és seleccionat pel Sponsor americà Mars Company, per al transport en les Olimpíades de Barcelona'92 dels visitants procedents de més de 40 països. (Els catalans inclosos)

• Crea la majorista Hifetours que depèn de Viatges Terminaltour, sl i s'especialitza en congressos, grans grups i receptora turística. Amb el naixement de Port Aventura crea paquets turístics dedicats al parc temàtic.

• HIFE veu premiat el seu esforç i el 1997 és seleccionada a Espanya "millor empresa de l'any en transport de passatgers en línia regular".

• Inicia el s. XXI ampliant els seus serveis i obrint 2 restaurants Cap de Ball a Tortosa, a més de 3 agències minoristes La Pineda i Tortosa. Adquireix també la majoria de l'Estació de Servei Estadi amb l'abanderada Cepsa creant un pàrquing per a vehicles industrials de 150 places de vehicle industrial.

• L'estiu de 2004 és seleccionada com Transportista Oficial del Mundial de Rem que es va celebrar a Banyoles (Girona) i en què van competir 67 països de tot el món. S'inicia el transport urbà a la localitat costanera de Calafell i Amposta.

• En 2005 i amb motiu de la celebració del 90 Aniversari de Hife es presenta el llibre "Veus i Teclats". Tota la recaptació es destina a la "Associació de Malalts d'Alzheimer de les Terres de l'Ebre".

• El 2008, la majorista Hifetours és triada agent oficial de vendes d'entrades per a l'Expo Saragossa 2008 i es inicial el transport urbà a Peníscola, Torredembarra i Cubelles.

• El 2009, HIFE adquireix les concessions de l'empresa Automòbils Baix Aragó, SA (Abasa) que connectava les principals localitats del Baix Aragó amb Alcanyís i Saragossa, i disposava també de diverses línies a les províncies de Terol i Saragossa. Realitza a més el servei Teruel - Alcanyís - Gandesa - Reus - Barcelona, i Saragossa amb Belchite, del Burgo d'Ebre, Escatrón, Casp, Alcorisa, Andorra de Terol, Azaila, etc. Igual que HIFE, realitzava serveis discrecionals nacionals i internacionals, així com serveis de transport adaptat i per a persones discapacitades. Gràcies a la unió de les dues xarxes de transport, HIFE millora considerablement el servei entre les comunitats d'Aragó, Catalunya i València.

• El 2010 crea el Bono Virtual. Una targeta amb descompte de venda exclusiva per Internet.

• El 2011 adquireix l'empresa Autocars Segarra, SL, fundada el 1.902 amb una llarga experiència en el món del transport de viatgers a la Província de Tarragona tant en línia regular com a discrecional. Estableix base a Tarragona.

• L'any 2013 Hife inaugura base a Alcanyís i se suma a les ja operatives de Saragossa, Vinaròs, Tarragona, Tortosa i Calafell. També aquest mateix any, comença a gestionar l'Estació de Servei Cervantes, a Tortosa.

• També a l'agost de 2013 presenta la seva primera base fora d'Espanya, a Malabo (República de Guinea Equatorial) on comença a treballar línies regulars, transport escolar i servei per a empreses d'aquest país africà. Al novembre d'aquest mateix any, Hife-GE, transporta a membres de la Selecció Espanyola de Futbol, VIP 'si premsa en general, durant la visita d'aquesta selecció a Malabo per a la realització d'un partit amistós entre les seleccions de Guinea Equatorial i Espanya .

• L'any 2015, coincidint amb el Centenari de la fundació de l'Empresa, presenta el llibre "Hife, Cent anys de Companyia". També amplia expedicions a Barcelona i Tarragona des de les Terres de l'Ebre, acompanyat d'una important campanya de millora de tarifes. S'introdueixen nous abonaments / descompte com ara la T10/120 i s'amplia l'oferta per fidelització amb les targetes sense contacte, "bono virtual", quioscos d'auto-venda i la venda a través de dispositius smartphones o tablets.

• L'any 2016, L'Empresa Autobusos Guiral, amb seu a Caspe (Saragossa) s'uneix a Hife. Guiral, especialitzada en transport discrecional i escolar, treballa sobretot a la Comarca del Baix Aragó, la qual cosa permet una clara millora el servei en aquesta zona aragonesa.

• En 2017 L'Empresa Sanfiz de Alcobendas (Madrid) s'integra en Hife, en el 2018 ho fa Autocars La Costa de Montblanc (Tarragona) juntament amb una agència de viatges en aquesta mateixa localitat, i l'any 2019 ho fa Autocars Amado de Barajas.

• En l'Actualitat el grup, està present en el sector de turisme, amb les agències de viatges Terminaltour, sl (Majorista i minorista), restauració amb la marca Cap de Ball, sl, estacions de servei amb les marques Estadi, 4 Camins i Cervantes, abanderades amb Cepsa i Repsol respectivament, 3 tallers propis de manteniment d'autobusos, una empresa de neteja i manteniments integrals de vehicles, Garatge Modern i la pròpia Autocars Hife, sa dedicada al transport de viatgers.

• Amb l'experiència demostrada durant aquesta llarga trajectòria, el grup d'empreses segueixen treballant dia a dia amb un únic objectiu: aconseguir la màxima satisfacció dels seus clients i usuaris.

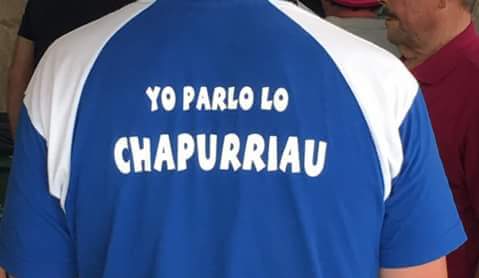

Yo los hay escrit aixó:

No sabeu escriure en valensiá?

La versió en catalá fa vómit.