Bernat Desclot:

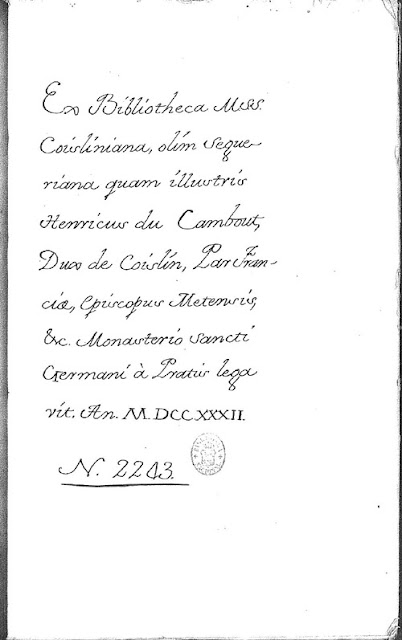

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/bernardo-desbots-historia-del-rey-d-pedro-de-aragon-y-de-sus-antecesores-en-catalan-vol-i-mss-5939--0/html/00f25e16-82b2-11df-acc7-002185ce6064_10.html

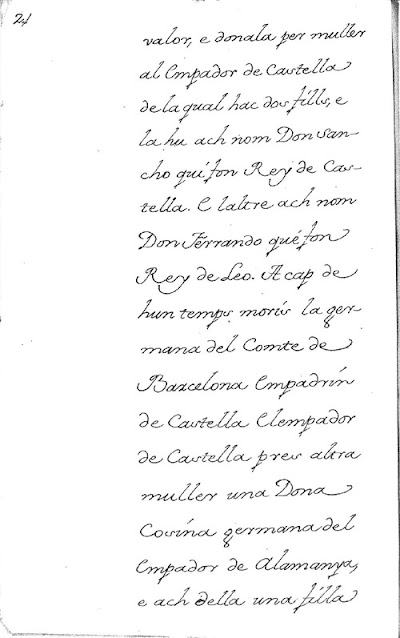

Ací comenca lo libre quen Bernart Desbots dicta (dictá) e escriví de les grans batalles e dels gran fets darmes (d'armes) e de les grans conquestes que foren sobre sarrayns, e sobre altres fents (fets) e de dos nobles Reys que hac en Arago qui foren del alt linatge del Comte de Barcelona. (y de la REINA DE ARAGÓN, por eso fueron REYS) Aquest Comte de Barcelona avia huna germana molt bella, e de gran valor, e donala per muller al Emperador (Em+p:per+ador) de Castella de la qual hac dos fills, e la hu ach nom Don Sancho qui fon Rey de Castella. E laltre ach nom Don Ferrando qué fon Rey de Leo. A cap de hun temps morís la germana del Comte de Barcelona Emperadrís de Castella Elemperador de Castella pres altra muller una Dona cosina (cosína, omito la í con tilde) germana del Emperador de Alamanya, e ach della una filla que ach nom Dona sancha, e donarenla per muller al Rey de Arago Don Alfonso (Alfonso II de Aragón) qui fon fill del Comte de Barcelona (y de Petronila, Petrvs, reina de Arago), e de aquest Rey Don Alfonso çofo (no entiendo esta abreviatura) fill del Rey de Arago en Pere e el Comte de Prohenca (Provença, Provintia, Provence ?) e en Ferrando que era abat de Asuntarago (o Asumtarago : abad de Montearagón, Ferrando o Fernando de Aragón, hijo de Alfonso II, hermano de Pedro II, tío del futuro Jaime I) tres fills e del Rey en Jac (Iavmes, Jacme, Jaime I) aquell que conquista Mallorques, e Valencia, ab tot lo Regisme e de aquest Rey en Jac (con un símbolo encima, tipo virgulilla) e de madona la Reyna qui fo filla del Rey don (gria) (García, Garsia ?) cosi lo Rey Darago en Pere qui fon lo segon Alexandre per cavalleria et per conquesta. Ara leixem a parlar a parlar de tos los Reys que foren apres lo Comte de Barcelona, e parlarem en qual manera lo bon Comte de Barcelona guanya lo Regisme de Arago.

(quien quiera leer más que consulte la web de arriba. Semejantes barbaridades sólo las puede leer un iluso indocumentado, o una ilusa indocumentada)