Mens, Menhs, Menz, Meins, Meynhs, Meyns, adv. de quantité, lat. minus, moins.

Voyez Denina, t. I, p. 169.

Si comensa alcuna bona obra ab alcuna fervor, lendema n'a mens, lo ters jorn mens, e lo quart cays non re. V. et Vert., fol. 13.

S'il commence aucune bonne oeuvre avec quelque ardeur, le lendemain il en a moins, le troisième jour moins, et le quatrième quasi rien.

Adv. de compar.

Plus m' esfors, e meyns me val.

Deudes de Prades: Ab cor leial.

Plus je m' efforce, et moins me vaut.

Aquel que meins amam, meins sofertam. Trad. de Bède, fol. 22.

Celui que moins nous aimons, moins nous supportons.

Car pot esser C milia ans, o plus o menhs.

Liv. de Sydrac, fol. 30.

Car il peut être cent mille ans, ou plus ou moins.

Pauc m'es del dol, e menz del dan.

Bertrand de Born: Guerra e trebalh.

Peu m' importe du deuil, et moins du dommage.

Quoique seul, s'il était suivi d'un adjectif, il indiquait relation:

El faria tot son voler,

Per meynhs bella, quar l' abellis.

Guillaume de Berguedan: Mais volgra.

Il ferait toute sa volonté, pour moins belle, parce qu'elle lui plaît.

Ordinairement la relation était indiquée par QUE ou DE:

S' ieu derenan sui siens,

A mens me tenh que Juzieus.

P. Vidal: De chantar.

Si dorénavant je suis sien, je me tiens à moins que Juif.

Mens d' orp es selh que per estranh pays

Se fai menar ad orp qu' el vuelh aucir.

Serveri de Girone: Del mon volgra.

Moins qu' aveugle est celui qui par étranger pays se fait mener à aveugle qui veut l'occire.

Loc. Qui trop s' yssaussa, mens es

Bayssan.

B. Martin: D' entier.

Qui trop s' exhausse, est moins en baissant.

Res no y es menhs, mas quar merce no 'l pren

De me.

Le Moine de Montaudon: Aissi cum selh.

Rien n'y est moins (n'y manque), excepté que merci ne lui prend de moi.

Ab Dieu servir ve gratz et onramens,

E, sens servir, cavayer a 'l mielhs mens.

Serveri de Girone: Cavayers.

Avec servir Dieu vient agrément et honneur, et, sans (le) servir, cavalier a le mieux en moins.

Substantiv. En ma dompna non tanh ni meyns ni mais.

P. Bremond Ricas Novas: Ben deu estar.

En ma dame ne convient ni moins ni plus.

Ops es qu' amix que ben ama

Prenga 'l menhs, e ponh' el mays.

Giraud de Borneil: Quan brancha.

Est nécessaire qu'ami qui aime bien prenne le moins, et tente le plus. Adv. comp. Muer ades mens cada mens.

Folquet de Marseille: Tant mov de.

Je meurs maintenant petit à petit.

Res mais ni meins no i cove.

B. de Ventadour: Conortz era.

Rien plus ni moins n'y convient.

Mas tot lo mens aitant en retendrai,

Qu' ins en mon cor l' amarai a rescos.

Folquet de Marseille: S' al cor plagues.

Mais tout le moins autant j'en retiendrai, qu'au dedans de mon coeur je l'aimerai en secret.

A tot lo mens m'er l' atendres honors.

Aimeri de Sarlat: Fis e leials.

A tout le moins me sera l' attendre honneur.

ANC. FR. Regarde à tout le moins la douleur que j'endure.

Premières œuvres de Desportes, fol. 294.

Que mas cansos aprenda,

O al per mens que, si 'l plai, las entenda.

Albert de Sisteron: En amor ai.

Qu'elle apprenne mes chansons, ou pour le moins que, s'il lui plaît, elle les entende.

Selh que plus volia mantener...

Humilitat, orguelh ses vilania,

E 'ls bons mestiers totz ses menhs e ses mai.

Aimeri de Peguilain: Era par ben.

Celui qui plus voulait maintenir... humilité, fierté sans vilenie, et les bons offices tous sans moins et sans plus.

Un sac li vai mostrar de deniers pauc mens plen. V. de S. Honorat.

Un sac lui va montrer de deniers à peu près plein.

Prép. comp. Sai que plus gen murrai,

Et ab meinhs d'afan.

Peyrols: Atressi col signes.

Je sais que je mourrai plus gentiment, et avec moins de peine.

Pauc val sella ab meinhs d' arzons.

Guillaume de Berguedan: Mal o fes.

Peu vaut selle avec moins que (sans) arçons.

Conj. comp. En mens que non clugeras l' ueyll. V. de S. Honorat.

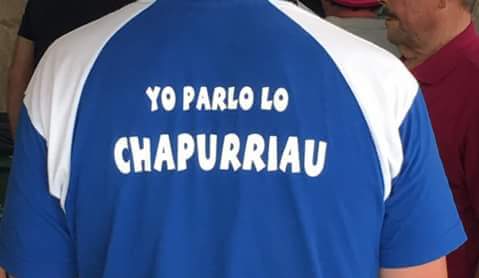

(chap. En menos que no clucarás l'ull.)

En moins que tu ne cligneras l'oeil.

Précédant divers mots, auxquels il se joignait, il les modifiait:

Un verbe.

Sai n' autra que anc res no m meyns pres.

Le Moine de Montaudon: Aissi cum selh qu' es.

J'en sais une autre qui oncques ne me moins prit (méprisa).

Un substantif. Per so n' ay temor,

Quar conosc la mens valensa.

T. de Bernard et de Gaucelm: Gausselm no.

Pour cela j'en ai crainte, car je connais la moins valeur.

Il était aussi modifié lui-même, mais alors il se joignait au mot qui le modifiait.

Contra la gent que nostra lei mescre.

P. Vidal: Si col paubres.

Contre la gent qui notre loi mécroit.

Mos mesfaitz m'es tan greus e pesans.

Richard de Barbezieux: Atressi cum.

Mon méfait m'est si pénible et pesant.

A s' arma menescabada. Contricio e penas ifernals.

A son âme perdue.

ANC. CAT. Menys. CAT. MOD. ESP. PORT. (chap.) Menos. IT. Meno.

2. Menre, Mendre, Menor, adj. compar., lat. minor, moindre, plus petit, inférieur.

Si nulhs es de mi menre

De sen ni de sciensa.

Arnaud de Marueil: Razos es.

Si nul est moindre que moi en sens et en science.

Ela sera menre de las autras. Livre de Sydrac, fol. 93.

Elle sera moindre que les autres.

Mas n' er ma dolor mendre.

Hugues de Saint-Cyr: Canson que leu.

Mais en sera ma douleur moindre.

Seran menre que nos. Liv. de Sydrac, fol. 93.

Seront moindres que nous.

La ongla del det menor. V. de Guillaume de Balaun.

(chap. La ungla del dit menor, lo mes menut.)

L' ongle du doigt plus petit.

Substantiv. Ben serai fols, s'ieu no pren,

D' aquestz dos mals, lo menor.

B. de Ventadour: Accosselhatz.

Je serai bien fou, si je ne prends, de ces deux maux, le moindre.

Mas quan lo rics sos menors acuelh gen,

Dobla son pretz.

P. Raimond de Toulouse: Si cum seluy.

Mais quand le puissant accueille gentiment ses inférieurs, il double son mérite.

Don te per despendre

Un dels seus dons, e seras rics del mendre.

T. de Blacas et de Peyrols: Peyrols pois.

Qu'elle te donne à dépenser un des siens dons, et tu seras riche du moindre.

ANC. FR. De Bretaine la menor sui. Marie de France, t. I, p. 72.

Tuit li greignor e li menor

Portoient à richece honor.

Roman de la Rose, v. 1031.

Les occistrent tous du plus grant jusques au menor.

Chron. de Fr., Rec. des hist. de Fr., t. V, p. 293.

Aimé sera tant du grand que du mendre.

Cl. Marot, t. 1, p. 153.

CAT. ESP. PORT. Menor. IT. Minore. (chap. Menó o menor, menós o menors. Mes menut, mes menuts.)

3. Menoret, adj. dim., moindre, plus petit, inférieur.

Al sieu menoret messatge

Faria yeu mil tant d' onors

C' al plus ric de totz mos senhors.

Raimond de Miraval: Loncx temps.

Au sien moindre message je ferais mille fois autant d' honneurs qu'au plus puissant de tous mes seigneurs.

Substantiv. Non cre ieu

Qu'els menoretz no renhon folamen.

Raimond de Castelnau: Mon sirventes. Var.

Je ne crois pas que les plus petits ne se gouvernent pas follement.

- Soeur-mineure.

Per on hom va de la maio de las menoretas a la glieia.

Tit. de 1203. DOAT, t. CXVIII, fol. 246.

Par où on va de la maison des soeurs-mineures à l'église.

4. Menoria, s. f., infériorité.

Menoria

An ses eveia lhi menor.

Brev. d'amor, fol. 19.

Infériorité ont sans envie les inférieurs.

ESP. Menoria (minoría). (chap. Minoría, minoríes.)

5. Menoretat, s. f., lat. minoritatem, minorité.

A tot benefici de menoretat. Tit. de 1258. DOAT, t. CVI, fol. 171.

A tout bénéfice de minorité.

CAT. Minoritat. ANC. ESP. Menoridad. ESP. MOD. Minoridad. PORT. Minoridade. IT. Minorità.

6. Menuensa, s. f., diminution.

Ta creyssensa o ta menuensa pren de mieh de las II parts, con que si parta o de lonc o de travers.

Trad. du Traité de l'Arpentage, 1re part., c. 27.

Prends ton accroissement ou ta diminution du milieu des deux parties, comment qu'elle se partage ou de long ou de travers.

7. Minuar, v., lat. minuere, diminuer.

No puescan minuar.

No puesca creisser ni minuar.

Charte de Gréalou, p. 86 et 88.

Ne puissent diminuer.

Ne puisse croître ni diminuer.

CAT. Minorar. ANC. ESP. Menorar. ESP. MOD. Minorar (menguar).

IT. Minuire. (chap. Minuá : minvá, menguá, disminuí.)

8. Diminuacio, s. f., diminution.

Nocument ni diminuacio. Trad. d'Albucasis, fol. 18.

Dommage ni diminution.

9. Diminuar, v., diminuer.

Part. pas. Que lo pays de Lengadoch sia fort depopulat, diminuat, damneiat et depauperat, et plus que jamais non foc.

Tit. de 1424. Hist. de Languedoc, t. IV, pr., col. 422.

Que le pays de Languedoc soit fort dépeuplé, diminué, endommagé et appauvri, et plus que jamais il ne fût.

ANC. CAT. ANC. ESP. Diminuar (ESP. menguar, disminuir).

10. Diminutio, s. f., lat. diminutio, diminution.

Que las monedas... sian tengudas... sens alcuna diminutio.

Tit. de 1424. Hist. de Languedoc, t. IV, pr., col. 424.

Que les monnaies... soient tenues... sans aucune diminution.

- Figure de grammaire.

Diminutios es humilitatz de sentencia.

Leys d'amors, fol. 147.

La diminution est abaissement de sentence.

CAT. Diminució. ESP. Diminucion (disminución). PORT. Diminuição.

IT. Diminuzione. (chap. Disminussió, disminussions.)

11. Diminutiu, adj., lat. diminutivus, diminutif.

Noms diminutius, es cant diminuish o amerma lo significat d' aquel don se deriva.

Per so los apelam quaysh diminutiu.

Leys d'amors, fol. 49 et 69.

Nom diminutif, c'est quand il diminue ou amoindrit la signification de celui dont il se dérive.

Pour cela nous les appelons quasi diminutifs.

Substantiv. S. Jacme apella totz los autres bes que Dieus nos dona, donatios, ayssi com diminutiu de menutz dos. V. et Vert., fol. 46.

Saint Jacques appelle tous les autres biens que Dieu nous donne, donations, ainsi comme diminutif de menus dons.

CAT. Diminutiu. ESP. PORT. IT. Diminutivo.

(chap. Diminutiu, diminutius, diminutiva, diminutives.)

12. Diminuir, Demenir, v., lat. diminuere, diminuer.

Noms diminutius, es cant diminuish o amerma lo significat d' aquel don se deriva. Leys d'amors, fol. 49.

(chap. Nom diminutiu, es cuan disminuíx o merme lo significat d' aquell de aon se derive.)

Nom diminutif, c'est quand il diminue ou amoindrit la signification de celui dont il se dérive.

Part. pas. Cant que sion demenidas,

Los budels ne deu on gitar.

Deudes de Prades, Auz. cass.

Combien qu'elles soient diminuées, les boyaux en doit-on jeter.

CAT. Disminuir. ESP. Diminuir, disminuir. PORT. Diminuir. IT. Diminuire.

(chap. Disminuí: disminuíxco, disminuíxes, disminuíx, disminuím, disminuíu, disminuíxen; disminuít, disminuíts, disminuída, disminuídes.)

13. Amenradamen, adv., petitement.

Que vivan amenradamen e bonamen.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 215.

Qui vivent petitement et bonnement.

14. Menut, adj., lat. minutus, menu, petit, mince.

Ric escas non pot aver honransa

Ab menutz dos.

T. de Rambaud, d'Adhemar et de Perdigon: Senher.

Riche avare ne peut avoir honneur avec de menus dons.

Prendetz gran re de serps menudas.

Deudes de Prades, Auz. cass.

Vous prenez beaucoup de petits serpents.

Fig. Tant es avols e de menut coratge.

Lanfranc Cigala: Estiers mon.

Tant il est vil et de mince courage.

Plan se sos dols e sos menuz peccaz. Poëme sur Boèce.

Il se plaint ses fautes et ses menus péchés.

Loc. fig. Hom murtrier ni raubaire

No platz tant a Dieu lo paire,

Ni tan non ama son frut,

Com fai del pobol menut.

P. Cardinal: Razos es.

Homme meurtrier et voleur ne plaît pas tant à Dieu le père, ni (Dieu) n'aime pas tant son fruit, comme il fait (celui) du menu peuple.

Per conselh de menudas gens.

Raimond de Miraval: Grans.

Par conseil de petites gens.

Subst. Remanran li menut e 'l venal.

Aimeri de Peguilain: Ara para.

Resteront les menus et les intéressés.

Li grant e li menut mandon ad Honorat. V. de S. Honorat.

Les grands et les petits mandent à Honorat.

Adverbial. E 'ls trefanetz menut vestitz.

Giraud de Borneil: En honor Dieu.

Et les petits trompeurs menu vêtus.

Anc pus menut ayga non ploc.

Gavaudan le Vieux: Senhors per los.

Oncques plus menu eau ne tomba.

Adv. comp. Que 'l tavernier venda a menut lo vin.

(chap. Que lo taberné vengue al menut lo vi : al detall, en poca cantidat.)

Cartulaire de Montpellier, du XIIIe siècle.

Que le tavernier vende en détail le vin.

Se camjan soven e menut.

P. Vidal: Abril issic.

Se changent souvent et fréquemment.

Contan soven et menut. V. de S. Honorat.

Comptent souvent et minutieusement.

CAT. Menud. ESP. Menudo. PORT. Miudo. IT. Minuto.

(chap. Menut, menuts, menuda, menudes; algú tamé dirá minut, minuts, minuda, minudes.)

15. Menudamen, adv., petitement, menu, peu à peu, en petits morceaux.

Son auzel pais menudamen.

Deudes de Prades, Auz. cass.

Son oiseau il paît peu à peu.

Els albres e las vinhas menudamens fulhar. Guillaume de Tudela.

Les arbres et les vignes peu à peu feuiller.

Lo despezon plus menudamens que hom no fay carn a mazell.

V. et Vert., fol. 25.

Ils le dépècent plus menu qu'on ne fait chair à boucherie.

CAT. Menudament. ESP. Menudamente. PORT. Miudamente.

IT. Minutamente. (chap. Menudamen, minudamen; poc a poc; en trossets.)

16. Menudet, adj. dim., tout menu, tout petit.

Paisetz lo d' ausels menudetz.

Deudes de Prades, Auz. cass.

Paissez-le d'oiseaux tout petits.

Las dents paucas e menudetas.

Un troubadour anonyme: Seinor vos que.

Les dents petites et toutes menues.

Adverbial. De flors de lizs es coronada,

Que nais menudet en la prada.

Un troubadour anonyme: Seinor vos que.

Elle est couronnée de fleurs de lis, qui naît tout menu en la prairie.

CAT. Menudet. ESP. Menudito (pequeñito). (chap. Menudet, menudets, menudeta, menudetes; minudet, minudets, minudeta, minudetes.)

17. Menudeza, s. f., ténuité, faiblesse, maigreur, délicatesse.

Primeza et menudeza de popas. Eluc. de las propr., fol. 51.

Petitesse et délicatesse de mamelles.

18. Menudier, Menuder, Menuzier, adj., menu, petit, moindre, inférieur.

E 'l ric menuzier

An cassa per sana.

B. Arnaud de Montcuc: Er can.

Et les puissants inférieurs ont chasse par marais.

Proverbial. Il dich son gros, e il faich son menudier.

(chap. Los dits són grossos, y los fets són menuts.)

Sordel: Quan qu' ieu.

Les dits sont gros, et les faits sont menus.

Substantiv. De tres lairos,

Lo qual pres piez per emblar menuders.

Blacas: En Pelissier.

De trois larrons, lequel prit pire pour voler menues choses.

19. Menuzar, v., amoindrir, diminuer, subdiviser.

Per que no la pot menuzar. Eluc. de las propr., fol. 137.

Par quoi il ne la peut amoindrir.

Aissi van lurs pretz menuzan.

Marcabrus: Pus s' enfulleysson.

Ainsi ils vont amoindrissant leurs mérites.

Car jois e bon usatje

Aissi menuza e faill.

Giraud de Borneil: Los apleitz.

Car gaîté et bonne habitude ainsi diminue et manque.

Per so de leu si menuza en mantas partidas.

Eluc. de las propr., fol. 132.

Par cela promptement se subdivise en maintes parties.

ANC. FR. Cil ki les encachent et menuient. Roman de Rou, v. 9293.

Ni rien aussi qui si fort les menuisent. Cl. Marot, t. 1, p. 287.

ANC. ESP. Menuzar. IT. Minuzzare. (chap. Menussá, desmenussá, fé menut; despedassá, fé a pedassos.)

20. Amenudar, Amenuzar, v., amoindrir, morceler, réduire.

Tot l' aur e l' argent fassam pizar e mortier de coire, e amenudar fort a menudas pessas. Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 18.

Tout l'or et l'argent faisons piler en mortier de cuivre, et réduire fort à petites pièces.

Que las raitz amenuziscon,

E que totas evaniscon.

Deudes de Prades, Auz. cass.

Que les racines s' amoindrissent, et que toutes disparaissent.

ANC. FR. Ke du don k' il m' a fait m' alout amenuisant.

Roman de Rou, v. 3275.

Que ja n'en seroit estreciez ne amenuisiez ne de santé ne d'onor.

Rec. des Hist. de Fr., t. VI, p. 159.

Son mal maintes fois amenuise. Œuvres d'Alain Chartier, p. 607.

De jour en jour suivant s' amenuissoit ma vie.

Ronsard, t. 1, p. 767.

IT. Amminutare.

21. Ametniar, v., diminuer.

Elh volc que fos tos temps elh pes delh pa per tal que no 'l poguesson ametniar. Philomena.

Il voulut que le poids du pain fût toujours de telle (sorte) qu'ils ne le pussent diminuer.

22. Minim, adj., lat. minimus, moindre.

Element, es una minima e simpla partida. Eluc. de las propr., fol. 131.

Élément, c'est une minime et simple partie.

CAT. Minim. ESP. (mínimo) PORT. IT. Minimo. (chap. Mínim, minims, mínima, mínimes.)

23. Minima, s. f., minime, terme de musique.

Han mudat lo so de dansa en so de redondel, ab lors minimas et am los semibreus de lors motetz. Leys d'amors, fol. 40.

Ont changé l'air de danse en air de rondeau, avec leurs minimes et avec les semi-brèves de leurs motets.

CAT. ESP. (mínima) PORT. IT. Minima.

24. Minimar, v., minimer, faire emploi des minimes, abréger par minimes, terme de musique.

Part. pas. Bals ha so mays minimat e viacier, e mays apte per cantar amb esturmens. Leys d'amors, fol. 41.

Bal a air plus minimé et rapide, et plus apte pour chanter avec instruments.

25. Mendizar, v., déprécier, affaiblir.

Quar dos mal datz desabriza

Valor e pretz, e 'ls mendiza.

T. de G. de Cabanas et d' Eschileta: N Esquileta.

Car don mal donné brise valeur et mérite, et les déprécie.

26. Mermar, v., diminuer, amoindrir, décroître.

Le rei demanda: “Lo mars pot mermar?” Liv. de Sydrac, fol. 80.

Le roi demande: “La mer peut-elle diminuer?”

S' al rey frances merma sas tenezos.

Bernard de Rovenac: Ja no vuelh.

Si au roi français il diminue ses tenures.

Ni ja non mermara, ans er tos temps creissens.

Pierre de Corbiac: El nom de.

Ni jamais ne diminuera, mais sera toujours croissant.

Coma aur que, cant plus es el fuoc, e plus se merma, e plus es purs.

V. et Vert., fol. 66.

Comme or qui, quand plus il est au feu, plus il s' amoindrit, et plus il est pur.

Fig. Se laissa tolre ni mermar

Lo dreyt.

G. Figueira: Ja de far.

Se laisse enlever et diminuer le droit.

Ni saup far semblans faus

Ni parvensa, don mermes sas bontatz.

Arnaud de Marueil: La cortezia.

Ni sut faire semblants faux ni apparence, dont elle amoindrit ses bontés.

- Il servait à exprimer la durée.

En estieu creisso lhi jorn, e mermo las nuehs. Liv. de Sydrac, fol. 71.

(chap. Al estiu creixen los díes, y mermen les nits.)

En été les jours croissent, et les nuits décroissent.

- Donner moins d' intensité, de violence.

Qui vol mermar o del tot amortir lo fuoc, deu sostrayre la lenha.

(chap. Qui vol mermá o del tot esmortí (acorá) lo foc, deu (té que) traure la lleña.)

V. et Vert., fol. 99.

Qui veut diminuer ou du tout amortir le feu, doit soustraire le bois.

- Abaisser, rabaisser.

Es fols qui be no 'l merma

Quan lo vetz sobrepuiar.

Bertrand de Born: Mout mi plai.

Est fou celui qui bien ne l' abaisse quand il le voit surélever.

CAT. ESP. Mermar. (chap. Mermá: mermo, mermes, merme, mermem o mermam, merméu o mermáu, mermen; mermat, mermats, mermada, mermades.)

27. Mermansa, s. f., diminution, décadence.

Aisso es per la mermansa de so sanc, e per la febleza de sos runhos.

Liv. de Sydrac, fol. 78.

Ceci est par la diminution de son sang, et par la faiblesse de ses reins.

En sa cort, on sui vengut,

Es fams e vera mermansa.

Pierre d'Auvergne: Bel m' es qui.

En sa cour, où je suis venu, est faim et vraie décadence.

28. Mermamen, s. m., diminution, abaissement.

E 'l sobrevers non pren nulh mermamen.

P. Cardinal: Totz lo mons.

Et le bouleversement ne prend nulle diminution.

Ells fan trops grans despessas, et en greuge de motas gens, et en mermamen de las almornas que pogran et degran far.

V. et Vert., fol. 21.

Ils font trop grandes dépenses, et au préjudice de beaucoup de gens, et en diminution des aumônes qu'ils pourraient et devraient faire.

29. Mermaria, s. f., diminution, dépérissement.

No s ve mermaria de re. Brev. d'amor, fol. 3.

Ne se voit diminution de rien.

30. Amermansa, s. f., diminution, dépérissement.

Sens... afolament ni... amermansa.

Tit. de 1384. Arch. du Roy., K. 52.

Sans... détérioration ni... dépérissement.

31. Amermament, s. m., diminution, amoindrissement.

Lo paubres laborara en l' amermament del viure, que no sia sofraitos en la fi. Trad. de Bède, fol. 71.

Le pauvre travaillera à la diminution du vivre, afin qu'il ne soit pas souffreteux à la fin.

Amermament de ben. Nobla Leyczon.

Diminution de bien.

32. Amermar, v., diminuer, décroître, affaiblir.

Amerman los bes d'autres.

Adoncs se amerma lur vida.

V. et Vert., fol. 52 et 20.

Diminuent les biens des autres.

Alors leur vie s' affaiblit.

Per que lo bes amerma, e lo mals es doblatz. Guillaume de Tudela.

C'est pourquoi le bien diminue, et le mal est doublé.

Part. pas. Amermatz dese m' er onor.

P. Vidal: Abril issic.

Diminué incontinent me sera le domaine.

33. Conminuir, v.. lat. comminuere, briser, fracasser.

Part. pas. La partida conminuta e atrita. Trad. d'Albucasis, fol. 58.

La partie fracassée et triturée.

34. Comminucio, s. f., fracture, brisure.

Dels quals la comminucio no es temuda, ni lor dissolucio.

Trad. d'Albucasis, fol. 61.

Desquels la fracture n'est pas crainte, ni leur dissolution.