http://romancearagones.blogspot.com/2011/12/doc-1-los-fueros-de-jaca_8503.html Julián Naval (Tamarite de Litera)

El

Fuero de Jaca es promulgado por Sancho Ramírez, segundo Rey de Aragón en 1063. Del cual tenemos 7 códices, copias o versiones del

original.

Aquest

es lo for de Jaca.

Esto e lo for de Jaca.

Este es el Fuero de Jaca.

Esto e lo for de Jaca.

Este es el Fuero de Jaca.

Original

(Huesca, 1200)

Traducción aragonés oriental. (Variante de La Litera. Tamarite 2004)

Traducción castellana.

Traducción aragonés oriental. (Variante de La Litera. Tamarite 2004)

Traducción castellana.

Del

filtz, si lo payre lo nega

Dels fills, si lo pare lo negue

De los hijos. Si el padre lo niega

Dels fills, si lo pare lo negue

De los hijos. Si el padre lo niega

com lo salue la mayre.

com los salve la mare.

como los salva la madre.

Sj

alguna muyller / que non aya marit

Si alguna mullé, que no tingue marit

Si alguna mujer, que no tenga marido

Si alguna mullé, que no tingue marit

Si alguna mujer, que no tenga marido

aurá d’altre omne fill o filla

aurá d’altre ome fill o filla

tendrá de otro hombre hijo o hija

e l’omne nega que no es son fill

e l’ome negue que no es son fill

y el hombre niega que no es su hijo

la muyller, per saluar aquell fill o

la mullé, per salbá aquell fill o

la mujer, por salvar aquel hijo

aquella filla que sia d’aquel hom,

aquella filla que sigue d’aquell ome,

aquella hija que sea de aquel hombre

deu aportar denant la iusticia las

deu aportá debant la chustisia les

debe aportar delante de la justicia las

dos partz d’un cobde de drap

dos parts de un codo de drap

dos partes de un codo de trapo

de lin ab qu’el sigell la man

de lino en que li selle la ma

de lino con que le selle la mano

dreyta,

e aprés del terser dia leve

dreta, y dempués del tersé día porte

derecha y que después del tercer día lleva

dreta, y dempués del tersé día porte

derecha y que después del tercer día lleva

lo ferri calt. E passats altres tres

lo ferri candent. Y pasats altres tres // lo ferro calén, candén //

Y pasados otros tres el hierro candente

dies puys que aurá leuat lo ferri,

dies pues que aurá portat lo ferri,

días pues que habrá llevado el hierro,

la iusticia ab altres fidels

la chustisia en altres fidels

la justicia con otros fieles

guarden-li saviament la man

mirénli sabiamen la ma

mírenle sabiamente la mano

Y si conoxen que sia sana

Y si coneixen que sie sana

Y si conocen que sea sana

la muyller rendas-l fill ad aquel

la mullé rindelí aquell fill a n’aquell

la mujer entregue aquel hijo a aquel

payre

e d’ayllí enant no sia tenguda

pare y d’allí entanan no sie tenguda

padre y de allí en adelante no sea

pare y d’allí entanan no sie tenguda

padre y de allí en adelante no sea

de nuyrir aquel fill e aquela filla

de nutrí aquell fill o aquella filla

obligada de alimentar (nutrir) aquel hijo o hija

sino ab sa voluntat, pero ***

sino sigue sa boluntat, pero ***

sino sea su voluntad, pero si lo hace lo pague el padre.

Et si por auentura la man

Y si por bentura la ma

Y si por ventura la mano

de la muyller no sera trobada

de la mullé no sirá trobada

de la mujer no será encontrada

nodresca aquel fill sana,

nudrisque aquell fill sana,

nutra aquel hijo

o aquella filla sense aquel

o aquella filla sense aquell

o aquella hija sin que aquel

payre a qui.l donaua.

pare al que se li donabe.

padre al que al se le daba.

Pero

l’un nin l’altre,

Pero l’un ni l’altre,

Pero ni el uno ni el otro,

Pero l’un ni l’altre,

Pero ni el uno ni el otro,

com que s’auenga,

como que s’abenguen,

como se avengan,

no deu dar calonia.

no deu doná calonia.

No deben pagar multa.

Original.

Pamplona, 1247.

Traducción al aragonés oriental, Variante de La Litera.

Traducción castellana.

Traducción al aragonés oriental, Variante de La Litera.

Traducción castellana.

Si

muller que no a marit

Si muller que no a marit

Si mujer que no tiene marido

Si muller que no a marit

Si mujer que no tiene marido

fa filltz o filla d’algun omne

fa fills o filla d’algun ome

tiene hijos o hija de algún hombre

e ditz que de tal omne lo a,

y diu que de tal omne lo a,

y dice que de tal hombre lo ha (tiene),

e lo omne ditz que no,

y lo ome diu que no,

y el hombre dice que no

la muyller haya les dos partz

la muller aya les dos parts

la mujer lleve las dos partes

d’un cobde de drap de lin

d’un codo de drap de lino

de un codo de trapo de lino

El

Fuero de Jaca. En lengua aragonesa medieval.

(Procedencia

aragonesa de nuestra lengua)Zona Oriental de Aragón.

El

Justicia de Aragón patrocina un trabajo de recuperación histórica

y lingüística de este singular Fuero de Jaca, para ello se

recuperan los trabajos de un judío sefardí Mauricio Molho [4]

con el tomo “I Facsimile” editado en el año 1964.

Del

Fuero original de Sancho Ramírez (año 1067) se conservan solamente

algunos retazos en latín y gracias a las investigaciones de Molho se

llegan a encontrar hasta 7 códices, versiones o copias. Las dos

primeros denominados A1 y A2 son recopiladas en Jaca y Huesca, La

tercera denominada B, es recopilada en Navarra, Pamplona (Iruña),

(llamada iruñense) , que al mencionar varias veces el Fuero de

Aragón, se le supone posterior a las A. (datados del 1230 al 1380).

El resto son compilaciones que recogen las tres anteriores y son

parciales, una en Zaragoza de la que solamente hay una página y

perdido el original, copiada por Manuel Lasala (1870) redactada

tardíamente en aragonés muy castellanizada.

Los

fondos utilizados han sido del Archivo Histórico Nacional, Súmmo

Porto, Santa Cruz de la Serós, San Juan de la Peña, Leyre, Iranzu,

Jaca Archivo Municipal. En Navarra; Cámara de Comptos, Archivo

Municipal de Pamplona, y de Estella, Puente la Reina, Santa María la

Real, Sangüesa y C. De Roncesvalles, Tudela y Logroño.

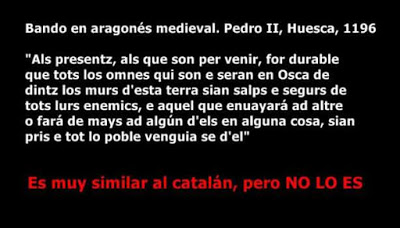

Según

este estudio, Molho dice; La versión A, Es la primera recopilación

romanceada del Fuero. Tiene su centro en Jaca y es obra de

jurisconsultos aragoneses.

Con

la redacción B, representada por un solo manuscrito (98 folios de

pergamino) aparece la primera expresión del derecho Aragonés en

Pamplona. ( pág. 39).

La

versión A, (...) fue la primera lengua de los notarios de Jaca (...)

lenguaje híbrido con fondo galo-románico que se trasmite de

generación en generación al interior de la población al

que se superpone

el aragonés. ( Molho 1978. pag.193). [6]

También

debe tenerse en cuenta (Ubieto pág.444) considera que se trata de

lengua jaquesa( pág. 332 del Fuero).

Así

pues nos hallamos con unos textos, con restos francos (languedoc,

bearnés, gascón, etc.) al que se le ha sobrepuesto el

aragonés (íbero-galo-románico) resultando según Ubieto el jaqués,

(aragonés medieval) este a la vez es llevado hasta Huesca donde

empujado por el castellano, perdurará hasta el siglo XIV y en

Logroño hasta el siglo XVI.

No

deja de causarnos sorpresa la lectura de estos Fueros a los

tamaritanos, pues están redactados en nuestra lengua,

emparedada en la Zona Oriental de Aragón desde Benasque hasta

Valderrobres, pasando por Fraga y Tamarite (a la que no se le ha

prestado hasta la actualidad atención). Separados por casi 1000

años, los habitantes de esta Zona con una tozudez rayana en la

paranoia la han conservado con pequeñas variantes, pese a las

presiones de los dos idiomas mayoritarios el Castellano y el Catalán.

En los textos que presentamos, verán unas variantes que vamos a

analizar lo más brevemente posible.

‘Est’,

perdura en Fraga; ’filtz ’perdura en Peralta-Calasanz; ‘payre,

mayre’ desaparece la ‘y’ al ser la trasmisión fonética;

’omne, hom’ de las dos se deriva en – ome-; ’salue,saluar’la

–u- se convierte en –b,v- (como castellano); ’iusticia’ copia

latina será - j - que fonéticamente se convierte en –ch-; ’Sj’

copia latina pasa a –i-; ’sia’ perdida (Gruas 1950) pasa a

–sigue; ’calt’ perdida pasa a candent (castellanismo,

catalanismo); ‘ab’ pasa a en (Se conserva en un manuscrito de

Alcampel 1510); ’calonia’, -multa- se conserva en las Ordenanzas

de Tamarite 1696; ’dar’ –doná- se conserva en

Peralta-Calasanz; ’leve, leuat’ - porte, portat - se conserva en

Fraga; ’enan’ apócope de –entanan; ’ditz, partz’-diu,

parts-, en Peralta-Calasanz y Zurita. Hay otras variantes y matices

más sutiles que no es objeto en este trabajo abordar.

Julián Naval de Tamarite a 13 de Julio del 2004. (página 1ª de 6).

[1]

Redacciones aragonesas del siglo XIII (año 1.200 al 1299). Edición.

El Justicia de Aragón, Zaragoza. 1964. Consejo Superior de

Investigaciones Científicas. Dirige. José María Lacarra.

pág.103.(pág. 25 del Fuero).

[2]

Redactado en Huesca en 1200. Molho 1960; Justicia de Aragón 2003.

(pág. 18).

[3]

Justicia de Aragón. Fueros de Jaca. Redacción iruñesa. (pág. 48

del Fuero).

[4]

El Fuero de Jaca. Mauricio Molho. Consejo Superior de

Investigaciones Científicas. Escuela de Estudios Medievales.

Instituto de Estudios Pirenaicos. 1954

[5]

El Fuero de Jaca I Facsimile. Fuentes para la Historia del Pirineo.

Edición Crítica de M. Molho. Sello Justicia de Aragón. Colección

dirigida por J. Mª Lacarra. Zaragoza.1964

[6]

El Fuero de Jaca II Estudios. M. A. Martín Zorraquino y Mª L.

Arnal ,Zaragoza, 2003.

Este romance aragonés, de acuerdo con su manifestación escrita en el Fuero de Jaca, suena así (No recurrimos a su traducción porque no la creemos necesaria para los valencianos).

7 De hom mort dints los termes de Jaca.

Si algun omne mata altre dintz los termens de Jaqua e es pres, deu dar al rey mil ss (sueldos jaqueses) per calonia e garde se dels parentz e dels amicx del mort. E si per aventura no e pres, si algunas cosas aura, sien meses en poder del rey. Mas altres omnes de la ciutat non son tenutz de dar aquel homecidi, sino aquel qui l'a feyt.

7 De hom mort dints los termes de Jaca.

Si algun omne mata altre dintz los termens de Jaqua e es pres, deu dar al rey mil ss (sueldos jaqueses) per calonia e garde se dels parentz e dels amicx del mort. E si per aventura no e pres, si algunas cosas aura, sien meses en poder del rey. Mas altres omnes de la ciutat non son tenutz de dar aquel homecidi, sino aquel qui l'a feyt.