Publicado en Temps de la Franja del meu cul, Ascuma, Associació Catalanista del Matarranya, 11 de septiembre de 2017, traducción al castellano del original en dialecto catalán pompeyano escrito por Ramon Guimerà i Lorente, Montxo de Beseit.

La gente de esta imagen (Ascuma) y muchos otros, algunos aragoneses, como Tomás Bosque de La Codoñera, Ignacio Sorolla Vidal de Peñarroya de Tastavins, usan la palabra castellana de forma reiterada para denigrar nuestra habla e integrarla en el dialecto occitano catalán, como hacen con el valenciano, idioma muy anterior al idioma catalán (dialecto occitano), y el balear, mallorquín.

Es la táctica catalanista, repetir una mentira muchas veces hasta que se convierte en verdad.

Las redes sociales son su mejor campo.

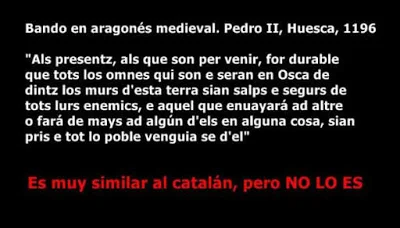

Además, crean nuevas palabras despectivas para intentar anular nuestro chapurriau. Con el aragonés se ha hecho algo parecido, llamarlo con muchos nombres (dialectos) incluso fabla, para hacerlo pedazos y fagocitarlo sin masticar. Les ha salido algún hueso y les saldrá arañando por el agujero de la franja.

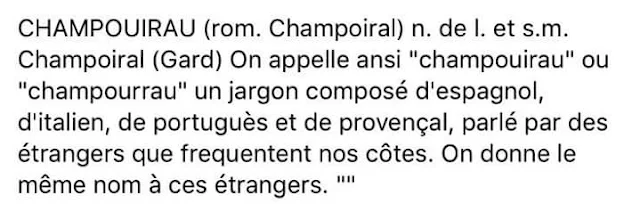

Champouirau, champoiral, champourrau.

Esta imagen proviene del diccionario de occitano "Lou Tresor dóu Felibrige", de Frédéric Mistral, el corpus lingüístico occitano más importante, con más de 2200 páginas. (Véase el Lexique Roman de Raynouard)

En el dígrafo CH, página 528, se puede leer:

http://tdf.locongres.org/files/assets/basic-html/page536.html

(enlace a la web del diccionario TDF : Tresor dóu Felibrige)

CHAMPOUIRAU (rom. Champoiral) n. de l. et s.m. Champoiral (Gard) On appelle ansi "champouirau" ou "champourrau" un jargon composé d'espagnol, d'italien, de portuguès et de provençal, parlé par des étrangers que frequentent nos côtes. On donne le même nom à ces étrangers.

- Una jerga compuesta de español, italiano, portugués y provenzal, hablado por extranjeros que frecuentan nuestras costas. Se le da el mismo nombre a estos extranjeros.

Chapurriau, Chapurriaus.

Aquí están los pueblos de Aragón donde se habla el chapurriau:

Huesca (el aragonés se habla en muchos otros, con nombres dialectales como cheso, patués)

Albelda, Alcampell, Altorrincón, Arén, Azanuy Alins, Baells, Baldellou, Benabarre, Bonansa, Camporrells, Castigaleu, Castillonroy, Estopiñán del castillo, Fraga, Isábena, Lascuarre, Laspaúles, Monesma y Cajigar, Montanuy, Peralta de Calasanz, Puente de Montañana, San Esteban de Litera, Tamarite de Litera, Tolva, Torre la Ribera, Torrente de Cinca, Velilla de Cinca, Vencillón, Veracruz, Viacamp y Litera, Zaidín.

Teruel (límites con Castellón o Tarragona, algunos pueblos limitan con ambas comunidades autónomas, como Beceite)

Aguaviva de Bergantes, Areñs de Lledó, Beceite, Belmonte de San José, Calaceite, La Cañada de Verich, La Cerollera, La Codoñera, Cretas, Fórnoles, La Fresneda, Fuentespalda, La Ginebrosa, Lledó, Mazaleón, Monroyo, Peñarroya de Tastavins, La Portellada, Ráfales, Torre de Arcas, Torre del Compte, Torrevelilla, Valderrobres, Valdeltormo, Valjunquera,

Zaragoza (límite con provincias de Tarragona y Lérida)

Fabara, Fayón, Maella, Mequinenza, Nonaspe.

--------

Si eres de alguno de estos pueblos, vivas allí o no, no dejes que te incluyan en una lengua que tan solo es un chapurriau con mucha soberbia, el catalán.

La historia es muy amplia, y están cogiendo las épocas que les interesan.

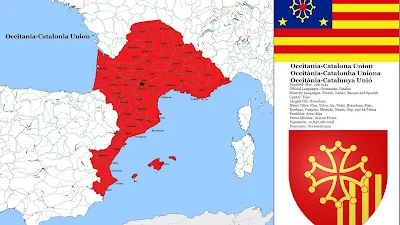

Estas imágenes son del año 842.

No creas en la wikipedia, no es fiable, se puede modificar y está controlada.

La viquipèdia en dialecto occitano catalán es muy completa, pero con leer una entrada y leer

Països Catalans ya he tenido bastante.

Corona catalano - aragonesa.

La castellanización es inevitable en el catalán, valenciano, mallorquín, aragonés, asturiano - leonés, gallego, vasco. Para evitar esto, la ANC quiere imponer el catalán como única lengua oficial.

Ver algún vídeo de Dolça Catalunya, o en youtube.

Cucurull está chalado, pero lo siguen muchos.

No seas de los utópicos Països Catalans, no colabores con el nazionalismo catalán, que se sirve de la supuesta lengua catalana para sus propósitos. No son los primeros en hacerlo, como no son los primeros en muchas cosas, aunque lo crean y lo transmitan así a los incautos.

[caption id="" align="alignnone" width="400"]

Català no! Mallorquí sí![/caption]

[caption id="" align="alignnone" width="800"]

aragonés, fabla, luenga[/caption]

No eres de ninguna franja, eres de Aragón, reino, y Cataluña nunca lo fue.

Tienes una franja, eso sí, exactamente donde la espalda pierde su casto nombre, entre las dos cachas.

No permitas que te llamen fascista, facha, o feixista, feixiste, por no creer en su palabra.

Son ilusos, pero no los llaméis ilusos porque tengan una ilusión.

El catalán no es el mismo idioma que el occitano, pero el balear, valenciano, chapurriau son dialectos del catalán. JA JA JA !!

Lee un poco sobre la Coronnica de Sant Johan de la Penna: (Francho Nagore Laín)

Agora tractemos del comencamiento del linage de los contes de Barchinona.

En el tiempo antigo, fue un cavallero clamado Guiffre qui fue de la villa d´Arria, sitiada en la tierra de Conflent cerca del rio de Ter. Aquesti cavallero era muyt richo homme et muy bien armado et muyt sabio, et por la su nobleza et prodeza huvo del rey de Francia el condado de Barchinona de qui era. Fue un tiempo quel dito compte fue a la ciudad de Narbona, con su fillo que havia nombre Guiffre Pelloso, por parlament con algunos mesageros del rey de Francia; et estando aquí, el dito conte huvo contrast con algunos cavalleros del rey de Francia, et en el dito contrast un cavallero frances ahontadament poso la mano en la barba del dito conte, et el dito conte, de grant ira movido, saco la espada et mato el dito cavallero. Et aquí mismo grant multitud de franceses prendieron el dito conte et, mientre presso se lo levavan al rey de Francia, el dito conte, queriendose vengar de la onta de la prisont, movio batalla con los franceses, qui preso se lo levavan, et finalment matoronlo creca (cerca) de la villa de Senyora Sancta Maria del Puch.

Recuerda que el valenciano NO es dialecto del catalán, existe como idioma mucho antes que el catalán, derivado del romance y éste del latín.

En definitiva, abre los ojos.

Estas son en contra del catalán, te pueden gustar más o menos, pero si no las contrastas con la publicación original no puedes corroborarlas.

(A partir de aquí NO corrijo algunos fallos)

(Lean lo que decía Jordi Pujol sobre los andaluces)

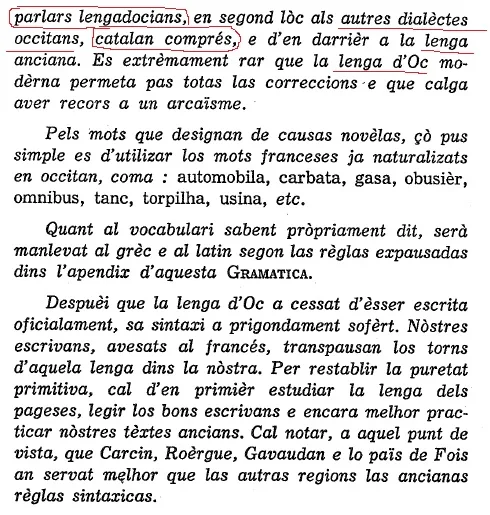

2º En esa misma fecha la lengua que actualmente conocemos como catalán no pasaba de ser un DIALECTO del LLEMOSÍ o PROVENZAL, que además se dividía en 7 variantes que carecían de gramática.

3º En 1933, es decir 411 años más tarde de la Gramática Española de Nebrija , un químico catalán metido a filólogo llamado Pompeyo Fabra se inventó la primera gramática catalana sobre la base del DIALECTO BARCELONI : el CATALÁN quedaba a sí conformado como un dialecto de un dialecto .

4º Precisamente porque el catalán no pasa de ser un dialecto, el mismo poeta Bonaventura Aribau señala hasta 5 veces en su Oda a la Patria que: “él escribe el “lemosín” y no en catalán.

5º . Este carácter lingüísticamente menor del catalán explica que el castellano o español fuera ya lengua común en Cataluña (en realidad, la Marca Hispánica) durante la Edad Media.

6º No deja de ser significativo al respecto que autores catalanes como Montané (Montaner), Desclot, Luis de Requesens o Juan Boscán utilizaran de manera preferente el castellano en lugar de ese DIALECTO del PROVENZAL, Llemosí, y que ahora denominamos catalán.

http://fonoteca.esradio.fm/2011-02-11/editorial-de-cesar-vidal-el-nacionalismo-catalan-23498.html

DEFINICIONES HISTÓRICAS del NEOCATALÁN

DIALECTO del PROVENZAL

24 DEFINICIONES de FILÓLOGOS , HISTORIADORES y LINGÜISTAS EXPERTOS:

La vergonzante SUPLANTACIÓN de nuestra HISTÓRICA LENGUA VALENCIANA por “el infame e infecto dialecto barceloní” que está ejecutando ese FOSIL de la anti_Lingüistica Moderna, que es la AVL (Academia anti Valenciana de la Lengua-panocha) , bajo del patrocinio de la , también antivalenciana , Consellería d´Educació queda en evidencia con estas definiciones históricas:

1). Padre de la Romanística y creador de la Gramática Comparada , filólogo alemán Frederick Diez: “el Provenzal se extiende particularmente en Cataluña” (“Grammaire des Langues Romaniques”.Paris.1874.p.3) “Alvernés, gascón, provenzal, languedociano son dialectos romances”.

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Christian_Diez

2). Filólogo suizo-alemán Meyer Lübcke: “el catalán..,que no es más que un dialecto del Provenzal”(Grammaire des Langues Romanes” .Paris.1890. pág.13).

3. Químico Pompeyo Fabra, creador del neo_catalaní en sus laboratorios fabrinos tomando como base el “dialecte barceloní” (1907): “de los diferentes dialectos.. el catalán se convertirá en una variante más de la Lengua Occitana reencontrada” (Revista “Oc”.1936).

4. Catalán Pare Batllori, doctor honoris causa por 11 universidades catalanas (y algunas catalencianas “fidelizadas”) :“el catalán de Barcelona que se está enseñando en Valencia, es un dialecto infame e infecto” (discurso en Universidad de Gerona.1.11.1992)

5. Cura mallorquín Mosen Alcover ( Mallorca .1913), inventor-gestor del 1er Congreso de la Lengua Catalana: ”¿Qué derecho tiene el dialecte barceloní .. ante el valenciano?¿no es tal vez crear un centralismo lingüístico” (“Geografia Gral.del Reino de Valencia”.1956) dicho cuando en 1913 se votaban las nuevas “normas fabrinas”del laboratorio del químico Pompeu Fabra, fabricante del actual neo catalán.

6. Autor catalán Martí de Riquer en su “Historia de la Literatura Catalana” 1964:“La literatura trobadoresca , en el seu prop sentit , és l´escrita en llengua provençal ” ..“Els primers poetes cataláns de personalitat determinada i nom conegut que escriviren en una llengua romànica ho feren en PROVENÇAL … “ (segles XII y XIII ) , (pág. 21) .(Entre otras cosas porque Cataluña no existió como entidad unificada hasta 1521 cuando Carlos I nombró Virrey de Cataluña al Arzobispo de Tarragona, Don Pedro Folch de Cardona . Durante los siglos XII y XIII en la actual Cataluña solo existían los marcahispanistas de la Marca Hispánica feudatarios de los reyes francos hasta el Tratado de Corbeil en 1258 cuando pasan a feudatarios del rey de Aragón Jaime I ). Les “Homilies de Organyá”, como reconoce Martín de Riquer en su “Historia de la Literatura Catalana” (Tomo I) estaban escritas en dialecto PROVENZAL, igual que todo el material literario datado en esos orígenes , porque en aquellos momentos lo único que existia era el dialecto PROVENZAL DEL QUE DERIVAN TODOS LOS DIALECTOS CATALANES , entre ellos el “infame e infecto dialecto barceloní” (neo_catalaní actual) como lo define el erudito y humanista catalán Padre Batllori , 12 veces Dr Honoris Causa por universidades catalanas y valencianas. Hasta los mismos eruditos catalanes lo reconocen.

7. Filólogo J. Mª Guinot (Castellón): “prenent com a base per a tota Catalunya la modalitat llingüística de Barcelona, dialecte barceloní , el més impur de tots”..(“Qüestions de Llengua”.Real Academia.Cult.Valenc. Serie Filológica.1990).

8. F. Juanto, Filólogo de la Univ. Sorbona (Paris): “fue la imposición política ..del dialecto barceloní del químico Fabra, traído desde Bilbao por el déspota Prat de la Riba (1911)“, (“Faltas ortográficas catalanas”LP.19.06.1997).

9. F. Juanto, Filólogo de la Univ. Sorbona (Paris): “No vaya el lector a creerse que la ortografía que quiso imponerse a los valencianos desde la “Catalunya Vella y la Catalunya Gran” – uso la terminología imperial del hitleriano Prat de la Riba 1907 fuera un camino de rosas para ellos mismos, ni antes ni después del engaño de las mal llamadas “normas del ´32” …….. acabaron en la imposición política y dogmática no de la ortografía sino de todo un ARTIFICIOSO DIALECTO BARCELONÍ tardío y personal del indeciso químico Pompeu Fabra (1913 ), traído de Bilbao por el déspota Prat de la Riba (1911) , tras humillar y eliminar los conocimientos filológicos, léxicos y gramaticales y laboriosas encuestas con transcripción fonética de Fullana (valencia) y Alcover ( Mallorca), juntos y por separado en largos recorridos y con más de 30.000 fichas misteriosamente desaparecidas en la confección (o mejor, corrección posterior) del “ Diccionari Catala, Valencià , Balear…” ) (“Faltas ortográficas catalanas” LP.19.06.1997).

10. Historiador y humanista Menéndez y Pelayo: “Hasta muy entrado el siglo XV , en Cataluña los versos se componían en PROVENZAL”

11. Filólogo Morel Fatio: “el catalán es una mera variante del provenzal porque los habitantes galos de Septimania y los de la Marca Hispánica hablaban la misma lengua PROVENZAL”.

12. Toda la producción de los poetas considerados los precursores del catalán : Berenguer de Palol, Gerau de Cabrera , Guillem de Berguedá, Guillem de Cabestany , esta escrita en PROVENZAL (“Historia de España” de Gallach . Barcelona.1935)

13. El acreditado Historiador Pedro Aguado Bleye en su obra : “Historia de España” : “La poesía erótica de los trobadores provenzales fue imitada en Cataluña en los siglos XIII y XIV”.

14. El filólogo y lingüista catalán Antoni Badia Margarit, rector de la Universidad de Barcelona, dejó escrito en su Gramática Histórica Catalana (1952): “No es el catalán una lengua románica que siempre haya estado entre las lenguas con personalidad propia: todo lo contrario, era considerado como una variedad dialectal de la lengua provenzal, y sólo desde hace relativamente poco, ha merecido la categoría de lengua neolatina independiente” ( “Gramática Histórica Catalana ” . 1952).

15. “Cataluña quiere imponer la lengua de Pompeu Fabra (dialecto barceloní) en Valencia por fanatismo” Catedrático de Lingüística Francisco Rodríguez Adrados (Valencia Hui.28.02.2008)

16. “Wilhelm Meyer-Lübke, siguiendo a su maestro el filólogo alemán Friedrich Diez, en 1890 asignó a la lengua catalana el status de dialecto del provenzal en su Gramática de las Lenguas Románicas, …”

Lübke adoptó una posición polémica en cuanto a la lengua catalana. Siguiendo a su maestro Diez, en 1890 asignó a la lengua catalana el status de dialecto del provenzal en su Gramática de las Lenguas Románicas, donde dice: “En el Este la transición se opera poco a poco con el catalán en el Rosellón: Esta última habla (parler), que no es más que un dialecto provenzal….” (p. 14). Sin embargo, cambió este juicio en 1925, después de ser nombrado “Mantenidor dels Jochs Florals de Barcelona” y haber sido “onerosamente fidelizado” por la burguesía nacionalista catalana : fue entonces cuando empezó a utilizar generalizadamente el nombre de “lengua catalana”, pero con la afirmación de sus concordancias con el provenzal para todo el conjunto idiomático catalá-valenciá-balear.

Esta nueva denominación fue invalidada por el reputado gramatista y filólogo Menéndez Pidal en su obra “Gramática Histórica” (Madrid.1977) donde demostró la falta de rigurosidad de Meyer Lübke a la par que reconocía la independencia idiomática de la LENGUA VALENCIANA: “Es la Lengua Valenciana la primera lengua romance literaria de Europa de cuyos clásicos no sólo aprendieron los catalanes, sino incluso los castellanos”.

17. (1872) Siguiendo la definición del Padre de la Romanística Friedrich Díez, MAYANS I SISCAR también afirmaba en 1873 que “el catalán es un dialecto del lemosín” (“Orígenes del español”. Madrid, 1873). El “lemosín” (dialecto hablado en Limoges -Francia) era el término incorrectamente usado ya por los escritores de la Ilustración del siglo XVIII para suplantar la definición histórica de LENGUA VALENCIANA.

18. ”El catalàn es, en lo esencial, una dependencia del Provençal” (Filólogo alemán Gerhard Rohlfs. Munich ,1986 ).

19. Martí y Gadea destacaba la singularidad de “La llengua valenciana, per la riquea de veus, modismes y gracia (…) superant a la catalana” (Gadea: Tipos,1908, p. 298). El alcoyano (de Balones) defendía su autonomía respecto de la catalana, algo que también oculta del lexicólogo Corominas, saqueador impenitente de la obra de Martí y Gadea, de la que selecciona lo concordante con su teoría inmersora.

(http://perso.wanadoo.es/rgmoya/cuandocataluna.htm)

20. Francisco Giner Mengual , profesor de lingüística de la Universidad de la Sorbona (París):

“Inventar una lengua equivale a lengua artificial…Esa es la lengua que se inventó Pompeu Fabra tomando de aquí un poco y de allá otro poco pero siguiendo la pauta de la lengua barcelonina”... (“Cartas destapadas” LEVANTE emv22/12/1982):

21. Ramón Miquel y Planas en su conocida novela:” “El purgatori del bibliofil. Novela fantàstica“ (Ilustració Catalana.1918) se manifiesta abiertamente contrario al neocatalaní de Pompeu Fabra al que denomina despectivamente “llengua badalonina”.

22. Mossen Alcover, lingüista mallorquín, opinaba así del “dialecte barceloní” (neocatalaní): «dejectat com a repussai, com a morques, com a dialecte pudent, corromput, tirador i que no te per a on agafarlo… un desbarat ferest no sols des del punt de vista lingüístic, sino des del punt de vista polític»

23. Sanchis Guarner se lo recriminaba a Fuster: «Ves amb conte, per favor, aquest llenguatge teu es semític. I morfológicamente es barceloní. No podem fer passes en fals perque una cosa es el que tu escrius i una altra distinta es la que esperen els lectors als quals nosaltres podem influir, pero no ignorar».

24. Mourelle de Lema, Catedrático de Romanística .Universidad de Madrid.:

“Si nos fijamos en lo que ocurría en Cataluña, observaremos que hasta Arnau de Vilanova ( valenciano) y Raimundo Lulio (mallorquín) , que nacieron por los mismos años (el valenciano en 1238 y el mallorquín en 1235), no hay un solo autor que escriba en lo que pudiera denominarse catalán, es decir, no hay mas que trovadores y estos empleaban una lengua de origen galo (el provenzal)”.

POR EL CONTRARIO … : CONFESIÓN CATALANA del EXPOLIO de la LENGUA VALENCIANA:

El erudito catalán Ramón Miquel i Planas, gran estudioso de nuestro clásicos valencianos, confesaba con honestidad en 1905:

“Visto el caso (de la lengua) desde Cataluña , no cabe duda de que , cuando más extremen los valencianos las pretensiones de autonomía de su variedad idiomática , frente al catalán (dialecto barceloní), mayor necesidad hay por nuestra parte de reivindicar la unidad lingüística de las gentes que pueblan la franja levantina de la península con las Islas Baleares …” ” privar a Cataluña y a su literatura de la aportación que representa la producción de las letras valencianas de aquella época “..” sería dejar nuestra ... literaria truncada en el centro de su crecimiento y ufanía; más aún: sería arrancar de la literatura catalana la poesía casi por completo, porque en ningún otro momento antes de la Renaixença, ha llegado a adquirir el esplendor con que se nos muestra gracias a los Ausias March, a los Roiç de Corella, a los Jaume Roig, a los Gaçull , a los Fenollar y a otros cien más” .. (Prólogo del “Cansoner Satíric Valenciá dels segles XV i XVI”.1905) . Para Miquel i Planas todos los males de la “Revolució” venían de la “reforma lingüística fabriana” (del químico Pompeu Fabra) .

Y TODOS ellos son AUTORES VALENCIANOS (nunca catalanes) que dicen en sus textos : “Estoy escribiendo en mi LENGUA materna VALENCIANA”

Por el contrario, la histórica LENGUA VALENCIANA : “Es la Lengua Valenciana la primera lengua romance literaria de Europa de cuyos clásicos no sólo aprendieron los catalanes, sino incluso los castellanos”. Menéndez Pidal (1 y 2)

Y más de MIL citas y documentos históricos testimoniales en:

“CRONOLOGÍA HISTÓRICA de la LENGUA VALENCIANA” de Mª Teresa Puerto (Diputación de Valencia, 2007)

ISBN 9788477954705

https://laverdadofende.blog/2013/01/21/el-catalan-es-un-dialecto-del-provenzal/ (NO hacer click, URL infectada, con redirecciones)