Colecció Catalunya mos furta.

Ricart G. Moya:

http://ricartgarciamoya.com/wp-content/uploads/2016/05/El-moz%C3%A1rabe-valenciano-y....pdf

El valenciano 'ixcá', los 'cuols' y la 'Moma'.

Me llama mi amigo Sansano de Elche y, entre cotilleos, me informa del feroz debate sobre

la misteriosa voz 'ixcá' (cast. '¡ójala!'), posible descendiente díscolo y lejano de la construcción

semítica 'in sa llah' , origen del 'ixala' conservado por sefardíes neoyorquinos.

En 1764, Carlos Ros recogía el val. “òixala, quiera Dios, assí sea» (Ros: Dicc. p. 171); y, en el siglo siguiente: “oixala,

interj” (Escrig: Dic.1851) “¡oixalá!, interj. ¡ójalá!” (Escrig-Llombart: Dicc. 1887).

Las alteraciones del habla familiar y aislamiento geográfico producirían variables morfológicas y semánticas cada

vez más incomprensibles respecto al étimo: “¡Uaixque!” (Barchino: Tot lo que relluix, a.1931)

“¡Aix!” (Guinot: Capolls, 1900). Según Nebot, se gritaba “¡aixa!” para detener o arrear a las

caballerías, y figura 'ixcà, interj.' en el dicc. de la RACV de don Voro de los Verdejos; aunque los

'textos medievales' donde se documentaba la voz, según dicen, siguen sin aparecer.

Es significativa la formidable defensa que los catalanes exhiben respecto a las más vulgares y hasta

ridículas voces de su idioma, aunque sean clamorosos castellanismos; justo lo contrario de los sanc

d'horchata valencianos, propensos al postureo y acomplejados tiquismiquis que actúan a remolque

del qué dirán. El máximo exponente de nuestro carácter vergonzante y autodestructivo es el

carísimo matadero idiomático AVL, cuyo lema apropiado por lo que empuercan sería el catalán

'cagamutxo'. El 9 d'Octubre, junto al alcalde So Canut, Chimo Puig y Oltra, 'la bolcheviquí del

Carme', debiera desfilar el So Ramón Ferrer con el cartel identificatorio de la 'AVL Cagamutxo'

¿No conocen ustedes la elegante palabra? Lógico, no es valenciana.

Todo viene de la planta 'catapucia' o 'catapotia', nombre latino que se mantuvo en la Edad Media,

“catapucia” (DCVB, Archiu del Patriarca, en doc. d'un potecari valenciá, any 1409).

En catalán derivó en maremágnum morfológico-semántico hasta llegar al expresivo 'cagamutxo' que — aunque lo disimularan con la -tx—, no ahuyentaba su escatología y castellanismo.

En 1846, el más cualificado botánico de Barcelona no tenía certidumbre si aludía a la adelfa, al ricino o a otro vegetal:

“y a la adelfa se halla aplicado el nombre de cagamutxo por varios” (Colmeiro: Nomenclatura catalana, 1846, p. 27)

Este sustantivo compuesto suscitaba admiración entre los filólogos catalanistas:

«Etim.: del latín catapucia, el cambio de cata- en caga- se ha hecho por etimología

popular de cagar, favorecida por las cualidades purgantes de las simientes de esa planta.

La forma cagamutxo es el caso más completo de etimología popular, pues no solo

muestra la influencia de cagar sino que forma toda una locución» (DCVB)

Esta generosa comprensión no la demuestran los parásitos inmersores respecto a vocablos

valencianos como 'panquemao', borrado de todos los diccionarios (¡hasta el de la RACV de Vadoro

de los Verdejos), aunque en el DHIVAM (ricartgarciamoya.com) http://www.softwarevalencia.com/dhivam.php tenemos suficiente documentación de la voz valenciana, no inferior en categoría al catalán 'cagamutxo'. Por cierto, del común 'cagar' (en perdó per la indelicadea) de los romances peninsulares, en valenciano surge el matiz mozárabe

en un derivado: 'cagarrita... que arrancando de un pronunciación mozárabe de un derivado de

cagar...” (DECLLC, II, p.396). Desde antes de la Reconquista, el valenciano se iba estructurando con creaciones léxicas y morfosintácticas; y su creatividad produciría posteriormente voces como

ixcá, panquemao, encá, desempellugarse, etc. El 'cagamutxo' no nos hace falta, pues el valenciano

creó el sust. 'baladre' (Corominas apunta el toque mozárabe en su formación) y, del latín ricĭnus, el

ricino común al valenciano, castellano y catalán de 1840 (el catalán ricí es invento del círculo de

Pompeu Fabra), aparte de la otra grafía nuestra: “dusme una onsa d’oli de rasino” (Civera, M.:

L’hou milagrós, 1918, p.16).

ENCÁ

Muchos neologismos nacieron espontáneamente por transgresión etimológica, reducción o ampliación morfológica, etc.

En el caso del adv. 'encá' del valenciano moderno, es fruto de los procesos que lo fueron conformando desde un étimo confuso. Hay quien sugiere el latín ad hanc horam, ‘a esta hora’; pero Corominas sospechaba de un origen prerromano que daría la grafía 'anch' (Crón. Jaume I), 'hanc' en Eiximenis.

(alemán noch.)

Las variables medievales fueron abundantes: 'anco' en la Toscana, rumano 'inca',

occitano 'ancar', etc. Aunque en fr. antiguo existió 'oncore', el moderno sería 'encore' y, en italiano, 'ancora'. En valenciano teníamos encar, encara, encá.

En esta familia léxica europea, auténtica selva de variables, sólo hay una prohibida por los que, en teoría, la tenían que defender: la morfología 'encá' del valenciano moderno que, curiosamente, enlazaba con el 'encar' usado por St. Vicent en el 1400 (DECLLC,

1, p.302), y que perduraba en el siglo XVIII: “encar que no soc digne” (Ros: Paper curios pera fer lo (l)laurador, c.1740):

“y encá no veus clar” (Ferrándiz: Penélope en Borriol, 1873)

“¿tens encá aquella peseta?” (Roig: El barber de carreró, Gandía, 1887, p.14)

“encá no han...” (El Tio Cuc, nº 203, Alacant, 1918)

No figura 'encá' en el Diccionari Normatiu de la colaboracionista AVL.

Si introducimos esta voz, el citado mamotreto en internet nos escupe el catalán 'envà'.

La millonaria institución cumple así su función de gos de melsa del IEC de Cataluña.

DESEMPELLUGARSE

Desprenderse, desenredarse, etc. De origen desconocido (¿del latín vulgar *dis-impedĭcare?) este vocablo del valenciano moderno equivaldría al catalán, igualmente moderno, 'desempallegar-se'. En lenguas hermanas, las variables que establecen isoglosas pueden consistir en simples aperturas o cerramientos vocálicos:

“se desempelluga” (Calpe de Sabino: La creu del matrimoni, 1932)

PEPA

En valenciano, castellano, mallorquín y catalán hay homógrafos que difieren en el significado; p. ej., una mujer vulgar, sin educación, es 'una pepa' en catalán (DECLLC,VI, p.438);

en mallorquín es una muñeca de trapo o cartón; en castellano, según la RAE, es la pepita o simiente

de algunas frutas, también el anacardo y un insecto. Por aquello de la 'unitat de la llengua' los

filólogos expansionistas suelen mentir y atribuyen un vocablo al lugar correcto y, por si cuela, a otro

de un territorio distinto. Así, Sanchis Guarner y Alcover recogían que 'pepa' era prostituta en

Mallorca, dato correcto, y añadían que también se decía en el Ampurdán, pero Corominas

desmentía a la pareja de enredantes, pues conocía la zona y jamás había escuchado ni leído tal.

En obres dels lliterats lliures, sinse pudents fums ni socalinyaes floralistes, mos trobem paraules

hui prohibides per els buderons de la Generalitat Valenciana, com l'advérbit 'encá'.

Aixina heu fea Martí Molina en l'any 1922.

significado en 'l'Ampordà' (DECLLC, VI, p. 438)

Y en valenciano, ¿que significa 'la pepa'? En nuestra lengua es el “nom que's donava vulgarment al

carruache que anava a buscar y arreplegar debaes els cadávers dels indigents pa durlos al cementeri'.

No obstante, la colaboracionista AVL de Ramón Ferrer incluye en su falso Diccionari Normatiu

Valencià las acepciones mallorquina y catalana. Puestos a enmerdar unificando, ¿por qué no incluir

también la acepción castellana? En fin, en valenciano era carruaje fúnebre:

“cadávers pa la pepa” (Sendin: Tonica la del llunar, 1926, p. 12)

El mozárabe valenciano que enriqueció al catalán.

Descendiendo del empíreo especulativo del 'ixcá' al real, frecuentemente olvidamos que en

valenciano moderno usamos mozarabismos que se transmitieron a lenguas como el catalán.

Esta afirmación sería risible y motivo de chanza para el pandemónium inmersor... si fuera mía; pero al

pertenecer al más encumbrado etimologista catalán, el jolgorio del fascismo expansionista trueca en

desconcierto:

CALDO Tras calificar de poco realista la afirmación de Alcover: “caldo, castellanisme inadmissible” (DCVB) Corominas razonaba (traducido del catalán) lo siguiente:

“se observa que aparece en textos valencianos: es muy frecuente y único en el Libro de

Recetas valenciano de Micer Joan del año 1466; 'caldo del dia', 'del caldo' en el valenciano Joan Esteve, 1472; Onofre Pou que era gerundense pero vivía en Valencia y que generalmente, cuando hay discrepancia en el uso, incluye conjuntamente la palabra catalana y la valenciana, en este caso no usa más que 'caldo', lo que quiere decir que en Valencia no le hubieran entendido el catalán brou (alemán Brühe, francés bouillon), y que hasta en Gerona caldo penetraba arrinconando al otro.

Y hace generaciones que el vocablo se ha impuesto hasta más allá de la Albera...” (DECLLC, II, 421)

El sabio barcelonés, contundente, prosigue su defensa del mozárabe idiomático (no confundir con

el religioso) de los valencianos anteriores a la llegada del occitano Jaime I (Montpellier, 1208). En

el texto siguiente, traducido del catalán, se han subsanado algunas trastadas conceptuales de

Corominas: llama País Valenciano (fusteriana denominación desconocida en aquellos siglos) para

huir de la correcta titulación coetánea: Reino de Valencia. De igual modo, mintiendo, llama

Principado al conglomerado de condados; pero lo fundamental es lo siguiente:

«Mi conclusión es que caldo fue un mozarabismo autóctono en el Reino de Valencia... que habiendo predominado ya en el uso de aquellas tierras por el 1400, favorecido por la preponderancia valenciana de los siglos XV-XVI, se propagó cada vez más por Cataluña (el dicc. Aguiló ofrece un ejemplo barcelonés de 1580) como sucedió con otros mozarabismos valencianos por aquella época, tan importantes como fondo, gancho, puncha, punchó...». (DECLLC, II, p.421)

Hay que advertir que Corominas, expansionista del fascismo idiomático, falseaba la morfología de

los citados vocablos y, buscando anacrónicamente la unidad de la lengua, escribía ganxo, punxa y

punxó en la cita anterior; pero la documentación es meridiana, incluso en otras entradas del mismo

diccionario. Así, del valenciano gancho, ¿del prerromano *ganskio?, tenemos:

“uns ganchos” (DECLLC, doc. del 1299)

“ganchos de ferro” (Beuter: Hist. de Valencia, 1538)

“gancho” (Martí, Andreu: Consells y bons avisos, c. 1570)

“ganchos de traure la carn de la olla” (Pou: Thesaurus, 1575)

“y tres ganchos de ferro” (BRAH, ms. Dietari Porcar, a.1599, f.31) “prohibint los ganchos” (ib.

a. 1618, f. 303 v.)

“prohibir també... ganchos” (Cridá de Jaume Ferrer, Imp. Mey, 1618)

“que deguen portar gancho” (Llib. establiments de Peníscola, 1701)

Respecto a 'punchar' (del latín *punctiāre), era mozarabismo valenciano, según el lexicógrafo

barcelonés:

“sil punchen ab una agulla” (Ferrer, St. Vicent: Sermons, c.1400)

“totes punchava / e barallava” (Roig: Espill, 1460)

“no punchen les seus” (Fenollar: Procés de les olives, 1497)

“les mans puncha a qui la cull” (Salzedo: Vida Hier. Simón, 1614)

“y de nit me puncha” (BUV. Morlá: Ms. 666, c. 1649)

“punchá lo dimoni astut” (Carbó, Josef: en 'Luces de aurora', 1665)

De igual grafía es el posverbal 'puncha':

“les punches de la esquena” (Pou: Thesaurus, 1575)

“en tantes punches parexeu...” (Fiestas Conv. del Carmen, 1622)

“la puncha quant naix” (Mayans: Voc. valenciá, 1787)

Lo mismo observamos en punchó:

“punchó de lletres (...) punchons” (DECLLC, VI, p.872; en docs. valencians de 1459)

“aquells punchons de spines” (Obres fetes en lahor de Sta. Catherina, 1511)

“dos argolletes y punchó, tot pera la porta” (Llibre de conte y rao, Benasal, s. XVIII)

“Repunchó alpí” (Cavanilles: Obs. Lib. IV, 1797)

“y se mou la contradansa de trabuc, punchó y garrot” (El Mole, 1 de juny 1855)

“un punchó en l´atra” (El Tio Cuc, 2ª ep., nº 57, Alacant, 1924)

“agarrar el gayato en punchó” (Perdiguer, R.: En Carnistoltes, 1928)

En 2016 tenemos prohibida esta grafía patrimonial por el enjambre colaboracionista que liba la miel

presupuestaria a cambio de catalanizar. Si una empresa remite informes al Ayunt. de Valencia

donde aparezcan, por ejemplo, morfologías patrimoniales como 'punchar', con ch, automáticamente

será considerada blavera y excluida de concursos.

La riqueza del legado mozárabe daría para un tratado, si los sanc d'horchata tuvieran el mínimo

interés en el asunto. Lamentablemente, hemos caído en el cepo de los tópicos castellanos y

catalanes; gente que nos considera el indolente pueblo levantino y sandunguero, deseoso de fiesta y

ruido que, además de combatir heroicamente con tracas y paellas, acata y disimula el desprecio de

toda España. El equipo local de fútbol o baloncesto es la patria y, peleles del fascismo inmersor,

lucen insensatez exhibiendo carteles con el catalán del so Canut en manifestaciones y 'Trobades'

(vocablo no valenciano con ese semantismo y grafía). Hipócritas colaboracionistas, gritan a favor del 'valenciano' sabiendo que es repugnante catalán lo que se enseña en la escuela. Somos un pueblo

indefenso, humillado y destruido.

BASO, COLMENA Aparte de colmena, que “en la zona central valenciana no es castellanismo, sino

mozarabismo” (DECLLC, II, p.835), tenemos el sinónimo que se propagó al castellano-aragonés y

al sur catalán por la ruta a Lérida:

“una variante de gran interés es baso (catalán rusc d´abelles) que se ha conservado en el

Reino de Valencia... es bien seguro que se trata de un mozarabismo... en s sonora y b bilabial donde se distingue v de b. Estos dos detalles consonánticos y el mantener la –o son normales según la fonética del mozárabe... documentado en 1242, 1400, 1414,

1553... No pensemos, por tanto, en castellanismo” (DECLLC, IX, p.54)

CUDOL La diferencia entre el cat. còdol y el val. cudol sería, según Corominas, por la mezcolanza

entre mozárabe valenciano y árabe (DECLLC, II, p.798)

RABO En valenciano sería herencia mozárabe (DECLLC, II, 1075), distinguiéndose entre cua de

peix y rabo de gat. Así, tenemos 'rabo de granera' frente al catalán 'coa d'escombra'; y no es inusual

construir expresiones proverbiales con el sustantivo:

«Y be li poden fer un nuch al rabo, que tan apresa sen eixìa com els diables» (Galiana: Rond. de R. 1768, p.30)

AFONDAR Mozarabismo valenciano (del latín affŭndāre); cast. hundir; cat. enfonsar.

Decía Corominas, traducido al valenciano:

“l’área d’afonar coincidix exactament en la de les terres en sustrat mosárap... A lo llarc

de tot el Reyne de Valencia he escoltat afonarse” (DECLLC, IV, p.100)

“no s podien afonar” (Martorell: Tirant, 1460)

“yl seu golf (marítim) nos afona” (Obra a llaors de St. Cristófol, 1498)

AHINA Del latín *agīna surgió en valenciano ‘ahina, ahines, ahinament’: rápido, fácilmente,

pronto, aprisa, etc. Corominas vio indicios de mozarabismo, y Alcover demostró la antigüedad de

la voz, además de recoger testimonios escuchados en el Reino: «Açó no es fa tan aina (en Pego);

¿Dius que plourá? Més aina crec que estará ras. No aniré a Denia: més aina a Gandia (en Alcoy)»

(DCVB). El hecho de llevar -h- recuerda la caída de consonante etimológica: *agina > ahina;

aunque Alcover y Corominas la obviaran. El hermano de Azorín también usaba el adv., pero puede

ser que se alterara la -h- del manuscrito en la edición impresa: “no se pedrá tan aina” (Martínez

Ruiz: Canyisaes, Monóver, 1907). Frecuentemente se hacían estas alteraciones morfológicas; p.ej.,

Corominas escribe: «También valenciano ‘tan aina’» (DCECH, I, p.89); mas el texto de Martí

Gadea de donde está copiado tiene -h-: “la gloria que goja en lo Cel no li la llevarán tan ahina”

(Tipos, modismes, 1908, p.168).

BATSOLES –sust. valenciano de origen perromano. Similar al 'carranc de fusta', produce sonidos

estridentes para llamar a los oficios en Semana Santa:

“lo divendres sant toquen les batzoles...” (Ferrer, St. Vicent: Quaresma, 1413)

“batsoles: carraca; instrumento de madera de que usan las iglesias para llamar a los

oficios divinos en los días de Semana Santa, en que no se tocan las campanas” (Escrig:

Dicc.1887)

En 1413 hallamos esta voz de origen desconocido (¿emparentada con el antiguo vasco zabucatu?);

pero arraigada en el léxico eclesiástico valenciano. El sust. no vino del Norte, al no figurar en

manuscritos coetáneos donde se describen parecidas ceremonias en Cataluña. El vocablo ya estaría

en el acervo mozárabe antes de la llegada de Jaime I y, posteriormente, algún derivado pasaría al

aragonés, mallorquín y catalán. (matraca, carrau)

ALCOY –mozarabismo valenciano de étimo ibérico o derivado del latín collum, ‘lloma,

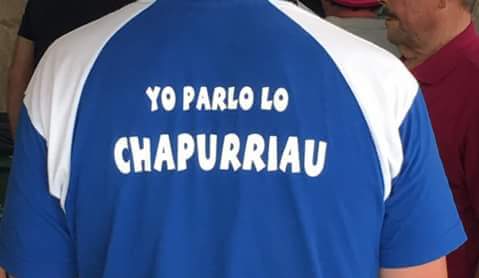

montanyeta / coll, collet en chapurriau /’, con el art. árabe al-.

Está documentado desde el origen de la lengua con -y griega;

morfología que pasó al castellano, aunque los colaboracionistas han hecho creer lo contrario:

“alqueriis de Alcoy” (Llibre Repart., donac. de Jaume I a P. Abat, a. 1248)

“dit R. Piquer e sa muller Johana de la vila d Alcoy” (Llibre de Justicia d'Alcoy:

Sentencia pridie kalendas Aprilis anno Domini M CC LX III, any 1263)

BARBACHO No hace falta caminar mucho desde mi casa, sólo 200 metros, para observar al 'caragol

barbacho' que habita generalmente en tierra, no en las plantas. Voz de origen mozárabe, este

molusco de molla negruzca y caparazón blanco es algo más pequeño que el llamado moro:

“caragols... ¿son de vinya o barbachos?” (El Tio Cuc, nº 151, Alacant, 1917)

ALAMEDA

Del prerromano álamo, se documenta como mozarabismo hispánico en el 1008

(DCECH, 1, p.107). El derivado ‘alameda’, con pocas variables, era sustantivo mozárabe

peninsular que se extendería de Valencia a Portugal: 'alamedi, alimedi, alemede...' (docs. siglo XI).

Sin decir el lugar de origen, 'alameda' aparece en otro documento mozárabe del 1218 (DCECH, I,

p.106). El arcaico 'alber', según Corominas, hacia el 1500 “havía mort fora del Principat”

(DECLLC, I, p.144), posiblemente por anfibología entre alber, albre, arbre, abre; aunque 'alber'

consta en algún diccionario, pero no ‘albereda’. Todo indica que el mozarabismo ‘alameda’ tuvo

éxito por estar arraigado desde tiempos medievales en valenciano, reviviendo en la literatura

popular del Barroco, rompedora del cristalizado léxico eclesiástico y jurídico. También la variable

'alamera', dice Corominas, estaría arraigada en valenciano; aunque no ofrece testimonios

(DECLLC, I, p.134)

“en eixa alameda” (López, Tomás: Academia, a. 1685, p.25)

“Parroquies, Convents, Mercat, Alameda” (Ros: Coloqui del Corpus, 1734, p. 3)

ARCHILAGA

Mozarabismo de desconocido étimo ibérico o prerromano (DECLLC, I, p.377) que

daría el árabe hispánico al-yalaqa > aulaga, aliaga, argilaga, ulaga, argelac, etc., hasta llegar a la

morfología del valenciano moderno:

“de archilagues y barcers” (Ortí, M. A.: Sol de academias, Valencia, 1659, p. 32)

BARRACA

Vocablo de étimo prerromano o “creación valenciano-arábiga” (DECLLC, I. p.667) que

se extendió a otras lenguas europeas: inglés barrack, alemán Baracke, lituano barakas, etc.

Las primeras documentaciones de la voz son valencianas.

BARANDAT

Derivado formado en mozárabe (DECLLC, I, p.628); cast. tabique, cat. envà:

“stants e portes a uns barandats” (DCVB, en document valenciá de 1457)

“caygué un barandat” (Anónim: Vida de St. Honorat, 1495)

BARCELLA, BARCHELLA

Mozarabismo valenciano, “del latín vg. *parcĕlla, contracción de particella, nombre de medida agraria y de capacidad, que tuvo el cambio de p- en b- del mozárabe”

(DECLLC, 1, p.642) La 1ª doc. es del 1240 y valenciana: “Et unam barcellam terrae, Repart.

Valencia”; añadiendo Corominas: “doc. de 1341, en la grafía normal mozárabe en ch: barchelles”

(ib.). La voz pasaría a zonas fronterizas de otras lenguas, desde Tortosa a Murcia.

BARCHETA

Topónimo prerromano d’étimo desconocido, se documenta ‘Barchatam’, ‘Barchetam’

en 1248 (Cabanes, A.: Toponimia, p.75). La grafía valenciana de este mozarabismo, con –ch-, es la

que encontramos en el Medievo: “Barcheta” (ARV, Maestre Racional, anys 1373, 1456, 1499...):

“Barcheta” (BRAH, Dietari Porcar, 31 de giner 1608, f. 121)

Actualmente, los colaboracionistas sólo admiten la grafía con -x- , obedeciendo al IEC de Cataluña.

BARRANC Prerromano, las primeras documentaciones del sust. aparecen en el Reino de Valencia, de

donde pasaría a otros territorios. El 'barranc', en valenciano, aludía tanto a los pequeños como el de

Carraixet o a los profundos y flanqueados por montañas. Este mozarabismo, además de hidrónimo,

es orónimo equivalente al castellano acantilado y cat. penya-segat: 1ª doc. “barranc, barracum”

(DECLLC, doc. valenciano de Morella, 1249)

BARRELLA

Mozarabismo valenciano que pasó al catalán, como recordaba Corominas: «barrella,

‘Salsola kali’, planta que se usaba para hacer jabón, así dicha en el Reino de Valencia, forma

mozárabe que ha reemplazado a la propiamente catalana parrella, aún general en Urgell y

Noguera» (DECLLC, I, p.680): “la hierba llamada barrella que se cosecha en el Reino de

Valencia” (Bib. Seminari de Barcelona, Ms. Gil, Pere: Hist. Nat. c. 1622)

BATISTOT –de etimología dudosa, sería mozarabismo derivado del latín battuere y emparentado con

en occ. batestau: “la dona... / un batistot li dona” (Romanç nou... cert quidam, sobre un porch que a

pes comprá, any 1752)

AYELO Según Alcover, “de étimo desconocido, pero posiblemente prerromano hispánico

emparentado con el topónimo vasco Ayala” (DCVB). En el Repartiment de Jaume I ya figura en

latín con ‘y’, de raíz mozárabe. En 1445, un Ayelo pasó a manos del señor de Malferit, apellido que

dio el apelativo; lo mismo que el otro Ayelo adoptaría el de Rugat “in alcheria qui dicitur Ayello”

(Cabanes: Doc. top., p.239; en Llibre Repartiment, 1248). Los colaboracionistas han conseguido

imponer a los sanc d'horchata el barbarismo 'Aielo', como manda el IEC de Barcelona.

Apenas hemos citado unos ejemplos de voces procedentes del mozarabismo valenciano, pero la lista

sería interminable acafollar, aganchar, albarsana, Alpatró, allitendre, amprea, andivia, arrós,

ausahes, etc. En gran parte son vocablos desconocidos o despreciados por ser homógrafos a otros

castellanos; p. ej., atocha y porche:

PORCHE Equivalente al catalán 'golfa', en valenciano tenemos 'porche' del latín pŏrtĭcu y raíces mozárabes. La patrimonial grafía con -ch- pasaría al castellano. La pluralización 'porchens', en –ns

ya figura en el 1400. Voz polisémica, en valenciano alude a la habitación más alta de la casa, 'dalt, en el terrat'. Desde el Barroco eran destinados generalmente a talleres de sederos, por lo que

irónicamente se llamaba a estos artesanos 'conills de porchens':

“havia cinch porchens” (Ferrer, St. Vicent: Quaresma, 1413)

“orant com acostumat havia, alt en un porche de la casa” (Corella: Obres, c.1495)

“finestres al porche... diu que li falten” (BUV, Morlá: Ms. 666, c. 1649)

“el villuter (sic) en son porche / torcent el escarabat” (Segón rahonament entre el Rat Penat y el Micalet, 1802)

“porche: azotea, desván” (Lamarca: Dicc. val. 1839)

“tu, conill de porche” (Burguet: El tio Sinagües, 1882)

Hoy nadie se atreve a desafiar al fascismo filológico que estrangula a la indolente sociedad valenciana, aunque no siempre fue así. El medievalista francés Philippe Wolff, en 1971, escribía:

«Esta resistencia del mozárabe a desaparecer informa también de la fisonomía propia que

conservó el valenciano en relación al catalán»

(Wolff: Origen de las lenguas occidentales, 1971, p.175)

¿Quién usaba el mozárabe?

Traducido del árabe al francés, en Prolégomènes cuenta el tunecino Ibn Jaldūn que, en su

estancia en Granada (años 1362-1363), observó que el árabe estaba alterado por la influencia de

idiomas románicos. Este hecho se explicaría, según Simonet, por ser estos islámicos descendientes

de cristianos que apostataron por miedo a la marginación, impuestos... (Simonet: Historia de los

mozárabes, 1897, p.788), añadiendo el erudito:

«En apoyo de esta apostasía de la antigua raza española, cita la relación que en 1311 hicieron los embajadores del reino de Aragón... durante la celebración del Concilio general vienense. Estos embajadores afirmaron por cosa cierta que en aquella sazón vivían en la ciudad de Granada doscientas mil personas, y que no se hallaban quinientas que fuesen moros de naturaleza, porque todos eran hijos o nietos de cristianos”

(Simonet, p.788)

Buscando ventajas económicas y sociales que proporcionaba la pertenencia al Islam, también los

valencianos anteriores al 1238 se convertían en pragmáticos apóstatas; aunque el cambio de religión

D'estudiant tinguí un estudi encalat en un porche, en la Bolsería. Enfront es podía vórer Valencia com un

organisme viu, jagantesca creació de nostres antepassats que encá produía molta riquea idiomática.

El fascisme expansioniste catalá asoles donava dentolaes chicotiues y el Busne d'Aixátiva encano rebusnava, per sort. Mosatros, sinse escoltar per cap de puesto els 'nosaltres' o el 'amb', baixávem a la clochinería La Pilarica, plena de chalers fartons, a tastar y rechuplar clóchines valencianes (que

eren grans, molt grans, no com les d'ara) y béurer vinarra del Reyne.

no suponía renegar del romance valenciano. El catalanismo no quiere reconocer esta realidad.

Si surge algún mozárabe, como San Pedro Pascual, intentan sembrar dudas de su existencia y,

fingiendo imparcialidad y rigor ante el análisis documental, ellos mismos descubren su chovinismo

cavernícola; y no sólo me refiero a expansionistas catalanes y sus peones valencianos, capaces de

negar hasta la existencia de este mozárabe que escribió en valenciano la llamada Biblia Parva.

Los defensores del castellano muestran idéntico cerrilismo. El andaluz Rodríguez de Gálvez publicó

en 1903 unos estudios sobre S. Pedro Pascual saturados de erudición, hasta tal punto que el lector

cae abrumado ante tal sapiencia... pero hay trampa. Después de cientos de páginas rebosantes de

datos y descalificaciones, el delincuente cultural se descubría al rebajar a dialecto las lenguas

rivales del castellano:

«diversos dialectos, como el vascuence y gallego; y el provenzal en todo Aragón»

(Rodríguez de Gálvez, R.: Estudios críticos, 1903, p.280)

Tras llamarnos aragoneses y sugerir que los valencianos hablábamos aragonés (ib. p.275), el envalentonado Gálvez afirmaba que S. Pedro Pascual escribió la Biblia Parva en castellano. Su tesis era que el manuscrito original castellano había desaparecido, quedando sólo la copia en una confusa lengua

híbrida, suposición que debilitaba la atribución valenciana. En la guerra idiomática todo era válido:

«Tenemos, por tanto, que convenir en que S. Pedro Pascual escribió la Biblia parva en nuestro idioma

vulgar; en castellano (...) pudo haberse extraviado el original castellano después de hecha la versión

catalana-lemosina, y aún las provenzales-valencianas»

(Gálvez, 1903, p.280)

Y cuando el retorcido arcipreste Gálvez —que emplea el fantasmal

título de 'Principado de Barcelona' (p.166)— alude a la lengua valenciana mantiene esa ambigüedad que, deliberadamente, buscaba denigrarla a dialecto provenzal. Toda artimaña dialéctica era buena para, indirectamente, encumbrar al castellano:

«¿y de la lengua valenciana, cómo quiere que no sean desconocidos esos vocablos, cuando adquirió importancia y popularidad el provenzal con los poetas valentinos, que dejaron en ella el delicado matiz de

armonía y cultura que la adorna?» (Gálvez, p.291)

El andaluz Gálvez estaba inmerso en la confusión creada sobre el valenciano por los nacionalistas

de la Renaixença: Bofarull, Milá i Fontanals, Jaume Massó, el político Prat de la Riba, etc. Antes de

estas maniobras camufladas de erudición imparcial, la lengua valenciana era reconocida por los

intelectuales, y ponemos de ejemplo al también andaluz Martín de Ximena (Villanueva de Andújar,

1615). Sesudo autor de obras eruditas, respecto a la Biblia Parva nos dice:

La lápida sepulcral de S. Pedro Pascual aún figura sobre la Puerta de la Luna de la catedral de Baeza.

No obstante, quienes defienden que el mártir escribió su Biblia Parva en castellano o catalán, no en valenciano, lo niegan. (Ximena, Martín de: Sepulcro de S. Pedro Pascual, en Obispos y Annales, 1654,

p.304)

«Para este fin compuso luego que entrò en aquella prisión vn Libro intitulado Biblia Pequeña en su

lengua materna Valenciana, a modo de Catecismo» (Martín de Ximena: Cat. de los obispos, 1654,

p.289)

Las mil disputas bizantinas sobre el mozárabe Pedro Pascual, nacido hacia el 1227, son exponente

de la batalla lingüística para disociar la Biblia Parva del idioma valenciano, y aquí han participado

desde el andaluz Gálvez al catalán Jaume Riera. Como advirtió Ximena en 1654, tras los incendios

de archivos en siglo XIV (año 1368) muchos datos de la biografía desaparecieron, aunque las once

bulas que el P. Jaime Villanueva localizó en 1774 en los archivos del Vaticano ofrecen fechas

concretas sobre S. Pedro Pascual, como la de su muerte en Granada el 6 de Diciembre de 1300.

La Univ. de Valencia, siempre paladín del autoodio, califica de 'pseudo' al santo mozárabe: “Pseudo

Pedro Pascual: Sobre la secta mahometana, Univ. de Valencia, 2011”. Estos colaboracionistas que

tan ardorosamente practican la autodestrucción, son arcangélicos blandiblú en relación a los

fraudes del fascismo catalán, como las ridículas 'Regles d'esquivar vocables', falsificación del año

1930 efectuada por Jaume Massó, del IEC.

En fin, la devoción a S. Pedro Pascual fue aumentando en Granada y Baeza desde la fecha de su muerte, realidad que ahuyenta dudas sobre su existencia. En 1492, reconquistada Granada, los Reyes Católicos mandaron edificar un templo para recuerdo de los martirizados por su fe. En la inscripción figuraba el nombre del mozárabe valenciano.

El idioma valenciano en Cataluña.

A mediados del XIX, el creciente nacionalismo catalán —que basaba en la ansiada unidad

del idioma su estrategia (léase aniquilación del valenciano)— extendía tentáculos en el mundo

universitario. No obstante, hacia 1850 no existía un fascismo idiomático que controlara todo,

absolutamente todo, como sucede en 2016. Así, en la Univ. de Barcelona ejercía la Cátedra de

Botánica el Dr. Miguel Colmeiro, erudito prolífico y académico de varias instituciones nacionales y

extranjeras. En 1846 publicó un catálogo de plantas “observadas en Cataluña” con nombres

catalanes, castellanos... y valencianos. Más que la flora y su léxico, lo interesante es la certidumbre

de este científico en la singularidad de la lengua valenciana, una postura incómoda para un profesor

de la Universidad de Barcelona, donde la presión nacionalista iniciaba su acoso al disidente.

Colmeiro se mantuvo firme en la atribución de la nomenclatura botánica, aunque en su obra no se

planteara analizar por qué muchos nombres catalanes procedían del valenciano, como 'estramoni':

«Nombre catalán: stramonium» (Colmeiro: Catálogo, 1846, p.115)

La palabra 'stramonium' no era catalana. Voz del latín botánico y del inglés moderno, es en

valenciano donde se documenta 'estramoni' por vez primera, según advertía Colominas:

«Estramoni... el testimonio de Ausias March es el más antiguo del vocablo en cualquier lengua» (DECLLC, III, p.794)

Palabra extraña a los medievales castellano y catalán, es el valenciano Cavanilles quien volvería a

citar la planta en el siglo XVIII:

«El estramonio crece con abundancia en aquellos campos, principalmente en los

contiguos al término de Alberích» (Cavanilles: Obs. sobre… agricultura, población y

frutos del Reyno de Valencia, 1795)

Colmeiro también ofreció la grafía valenciana copiada de Cavanilles:

“cast. estramonio...; val. estramoni” (Cavanilles: Obs. , 1797)

“estramoni, val.” (Colmeiro, 1846, p. 46)

Evidentemente, 'estramoni' era un sust. arraigado en el valenciano del 1400, como demuestra su uso

por Ausias March, pero la palabra era desconocida en catalán y en castellano en el s. XV. En inglés

se documenta 'stramonium' en 1677; y el fr. 'stramonium', desde 1694 (DCECH, II, p.803). La

Datura stramonium, de efectos narcóticos y hasta mortíferos, era usada en pócimas medicinales,

mágicas y brujeriles desde la Antigüedad. Y así lo emplearían los valencianos, como sugiere el

propio Ausias March al recordar en metáfora poética que el 'estramoni' era bueno para cerrar los

ojos, es decir, narcotizar o envenenar. La voz valenciana, que no vino del Norte, estaría en uso en el

mozárabe valenciano. En castellano aparece hacia el 1550, un siglo después que en valenciano y

con grafía latinizante: “y assi paresce esta planta ser la Stramonia de Dioscórides” (Acosta,

Christoval: Tractado de las drogas, 1578, p.91).

FRAULA, FRAULERA Según Corominas, sería un mozarabismo valenciano derivado del latín

vulgar *fragula (DECLLC, 4, p.160). La voz pasaría a zonas fronterizas del Reino, aunque en

Cataluña no llegó a sustituir a 'maduixa':

“cat. maduixera; val. fraulera marioches” (Colmeiro, 1846, p.48)

Por cierto, el tratado de 1846 mantiene la sorda final -t de 'julivert', morfología ancestral e

invariable, hasta que Jaume Massó escribió el falso arcaísmo 'juliverd' en sus fraudulentas 'Regles

d'esquivar vocables' de 1930. El profesor Colmeiro fue correcto en la grafía:

“cat. fumisterra; val. julivert bort” (p.7)

Aunque no era su propósito, Colmerio aportaba variedad de vocabulario botánico del Reino al

copiar, según decía, de Palmireno, Labernia, Cavanilles, etc.

“cat. mongeta; val. fesoler” (Colmeiro, p. 45)

“cat. espunidella; val. quallallet” (p.74)

“cat. pastanaga; val. safanoria” (p.69)

“cat. escanyallops; val. matallops” (p. 5)

“cat. bossas de pastor; val. surronet de pastor” (p.11)

“cat. tilia; val. farot” (p.27)

“cat. líjula; val. agrelles de riu”(p.30)

“cat. bruc; val. sepell” p.101) “cat. consolda real; val. pelicans de camps” (p.5)

“cat. canabassa; val. herba de talls” (p.74)

“cat. gessamí; val. jesmil” (p.106)

“cat. taparera; val. taperer” (p.18)

“cat. viola de ca; val. violeta de gos” (p.20)

“cat. arbre monjate; val. contera pudenta” (p.33)

“cat. margaridussas; val. papagalls de primavera” (p.70)

“cat. escombra; val. granera” (p.89)

“cat. manxibuls; val. mansiulo” (p.4)

La lengua valenciana muestra su raíz mozárabe en nombres botánicos como 'fenoll de rabosa', pues

'rabosa' (cat. guineu) sería “herencia mozárabe” (DECLLC, VII, p.24). Por cierto, el val. 'fenoll' es

fiel al étimo latino fenŭcŭlu, no la corrupción catalana 'fonoll' que los colaboracionistas de la AVL

han incluido en el Dicc. Normatiu Valencià. Colmeiro muestra la grafía correcta:

“val. fenoll de rabosa” (p.61)

La creatividad también singularizaba el léxico llegado de América:

“val. palera chumba” (p.59)

Este idioma que, más o menos, era respetado en la Barcelona de 1846, hoy es destruido por los

profesionales de la catalanización. El catedrático recogía nuestras voces:

“val. gerani pudent” (p.29)

“val. matagall” (p.70)

“val. matapuses” (p.70)

“val. pa de granotes” (p.172)

“val. alficós” (p.8)

“val. siricós” (p.23)

Cada una de estas voces tenía su historia. Así, del latín paeonĭa surgió la 1ª doc. del derivado

'peonia' en el valenciano Macer de les erbes del siglo XV, pero la morfología fue singularizándose

hasta llegar a nuestra 'ampoina', recogida por botánicos como Cavanilles y copiada por Colmeiro

en 1846:

“val. ampoina” (p.5)

Aunque el tratado ofrece nombres en valenciano y castellano, la finalidad de Colmeiro la

expresaba en el título: 'Catálogo metódico de plantas observadas en Cataluña, particularmente en

las inmediaciones de Barcelona''. La obra estaba destinada a “los jóvenes que estudian la Botánica

pura, y particularmente a los catalanes a quienes dedico este trabajo mío” (Colmeiro, LIX). En su

entusiasmo, el gallego Colmeiro había aprendido catalán y, en la misma obra, añadió una

'Nomenclatura' con la normas sobre “la pronunciación de las letras en catalán para inteligencia de

los que, no sabiendo leerlo, quieran servirse de este vocabulario” (Colmeiro, Nomenclatura, 1846,

p.3) Este amor a la lengua de su coetáneo Bofarull le hizo cometer deslices al catalanizar nombres

copiados de Palmireno o Cavanilles:

Cavanilles “junch boval” (Cav. Obs. 1797, p.329)

Colmeiro “val. jonch boval, Cavanilles” (Colmeiro, 1846, p.158)

Cavanilles “marcet en penacho” (Cav. 1797, p. 329)

Colmeiro “val. marcet en penatxo” (Colmeiro, 1846, p.155)

Cavanilles: “carchofera” (Cav. p.337)

Colmeiro: “carxofera” (Colmeiro, p. 8)

Cavanilles “punchosa” (Cav. p. 324)

Colmeiro “punxossa, val.” (Colm., p.18)

Quizá algún censor catalanizó en imprenta estas morfologías, pues Colmeiro respetó

escrupulosamente otras. Así, ofrece el catalán 'xufla' (p.100) acompañado del nombre valenciano

copiado de Cavanilles:

“junsa chufera” (Cavanilles, 1797, p. 324)

“chufes y junsa chufera, val. ex Cav.” (Colmeiro,1846, p.100)

El bagaje de léxico botánico valenciano de este tratado,

aunque limitado, es valioso por no hurtarlo para el

catalán, como ahora hace el fascismo expansionista.

Entre otros, Colmeiro recogió los siguientes nombres:

“bocha blanca, val.” (p.23)

“val. bufeta paternostrera” (p..26)

“bufalaga, val.” (p.26)

“herba pansera, val.” (p.25)

“sirer val.” (p.35)

“edra, val.” (p.43)

“estacarosins val.” (p.45)

“estepa achocasapos, val.” (p.46)

“ungla de gat, val.” (p.97)

“abellera, val.” (p.3)

“agrelles de riu, val.” (p.6)

“asever, val.” (p. 6)

“pinter de pastor, val.” (p.7)

“aladern allitendre, val.” (p. 7)

“alballage pelut, val.” (p.8)

“albayda, val.” (p. 8)

“sigroner, val.” p.34)

“albardí, val.” (p.8)

“alfolves, val.” (p.8)

“val. carrasca” (p.9)

“ansega, val.” (p.11)

“faba, fabera” (p.47)

“oró de montanya, val.” (p.47)

“tomello, val.” (p. 48)

“fesoler, val.” (p. 48)

“llengua de pardalet, val.” (p.61)

“lletugueta de sequia, val.” (p.64)

El catalán que conoció Colmeiro en la Barcelona del 1840 era muy distinto al valenciano. Obsérvese en el texto la construcción 'la María', con artículo ante nombre propio; o pluralizaciones en -as:

queixas (val. queixes), minyonas (val. chicones), diàlogo (val. diálec) mastressa (val. mestra)... Ya en el famoso Sermón de Manescal, predicado en la catedral de Barcelona el 4 de noviembre de 1597,

hallamos “las armas de Catalunya” (f.29v) 'las plomas” (f.f.8v) “cosas” (f.8v) “figuera no tenia figas” (f.8v) y “a la tarde (sic) va declinant lo sol” (f.6); que poco a poco daría el castellanismo 'tarda', hoy reverenciado e

incluido por los colaboracionistas de la AVL en el falso Diccionari Normatiu Valencià.

“asusena marina, val.”(p.66)

“pesoler, val.” (p.80)

“pimentonera, val.” (p.81)

“regalissia, val.” (p. 85)

“salser mimbrer, val.” (p. 89)

“sarpa de llop, val.” (p.90)

“sirimomo bort, val.” (p.92)

“ull de bou girasol, val.” (p. 96)

“ventolera, val.” (p. 97)

El ingenuo Colmeiro, pese a aprender la lengua y redactar el mejor tratado catalán de botánica,

cometió el error de respetar el idioma valenciano en Barcelona. Los nacionalistas de la Renaixença

no podían soportar que Colmeiro divulgara lo evidente:

«la correspondencia latina de los nombres castellanos, valencianos, aragoneses o catalanes de varias plantas» (Colmeiro, p.XIX)

Aunque el sabio gallego sufriera presiones, no era un científico acomodaticio que claudicara ante el

monstruo del nacionalismo expansionista. De ahí su testimonio, que se podría calificar de heroico

en la guarida del terror de la Univ. de Barcelona. Su mensaje era nítido:

«Moritzi bajo la dirección de De Candolle reunió en un diccionario especial cerca de

cien mil nombres de plantas pertenecientes a sesenta y siete idiomas. Probablemente no

entrará en este número el catalán, aunque acaso sí el valenciano» (Colmeiro: Cat.

1846, XVIII)

Algo desagradable le sucedió a Colmeiro tras la publicación del tratado en Barcelona,

¿los nacionalistas de la Univ. de Barcelona le manifestaron desprecio por su independencia intelectual?

A los pocos meses solicitaba traslado a la Univ. de Sevilla. Nunca más volvería a Cataluña. El

mejor botánico español del siglo XIX culminó su carrera como director del Jardín Botánico de

Madrid, además de ser Decano de la Facultad de Ciencias y Rector de la Universidad madrileña.

Los exquisitos 'cuols' valencianos.

En el siglo XVII se documentaba un 'cugol' valenciano que, supuestamente, derivaría del

latín cōda < cauda.

El inconveniente es que 'coa' y 'cua' mostraron caída de la -d- intervocálica

desde el siglo XIII, por lo que la insólita evolución de cu(d)a > cu(g)ol > cuol sería autóctona y,

probablemente, de formación mozárabe:

“cugols, bolets y naps” (Bib. Univ. Valencia, Relació del carrer d’Alboraya, 1687)

No obstante, 'cugol' mostraba anfibología con dudosos derivados del latín cucullum (p.ej., el cat.

cugul); modelando nuestros antepasados la morfología 'cuol', sin riesgo de confusión semántica

¿Quién dudaría de que la siguiente frase está en valenciano moderno, no en catalán o castellano?:

“cuols d'all frechits en hous” (Gadea: Ensisam, 1891, p.27)

Tampoco se confundiría el sust. cuol con cugot, insulto aplicado por el retor Porcar a un diablo: “sen anás cugot en hora mala” (BRAH, ms. Dietari Porcar, a.1613), y a unos frailes:

“cugots” (Diet. Porcar, a. 1614, f.200)

La casa por la ventana,

¿origen valenciano?

El modismo 'tirar la casa por la ventana' se utiliza en castellano para describir un comportamiento de gasto sin límites o despilfarrador.

Locución de incierto origen, la casi totalidad de autores asegura que nació en Madrid después de que Carlos III creara en 1763 la lotería nacional. Los afortunados tirarían objetos y muebles viejos por la ventana para demostrar la novedosa opulencia. En esta teoría hay datos que no se tienen en cuenta, como que la primera documentación de la frase surge en valenciano; no en castellano, gallego o catalán:

“festes y més destes, y tirant la casa per la finestra” (Galiana: Rond. 1768, p.25)

El texto pertenece a la Rondalla de Rondalles de fray Luis Galiana (Onteniente, 1740); y el

modismo encaja en la narración de la visita del pretendiente Pep de Quelo a la bella Eufracieta.

El citado, que posee riquezas, es recibido por el padre de la joven sin reparar en gastos.

El 'mesquinot de son pare' ansiaba la boda entre Eufracieta y el rico Pep, pero la chica

'no volgué casarse en ell' (Rond., p.26).

Esta sería la 1ª doc. de 'la casa per la finestra', y desmiente el vínculo con la lotería de Carlos III

¿Existe otra documentación de la frase en el español coetáneo de Rondalla de Rondalles?

Sí, la de 1786 en el 'Eusebio', novela extraña de protagonistas cuáqueros y católicos en territorios tan distantes como España y Pensilvania. Respecto al modismo, en el 'Eusebio' lo hallamos en otro contexto sin relación con la lotería de Carlos III: «Eusebio. Te confieso que no sé comprehender la causa del exceso de esa tu alegría por mi casamiento: ¿qué es lo que te incita a tales extremos de contento?

Eixos cuols d'alls me'ls venen un matrimoni de jovens d'Elig en sa paraeta, prop de ma casa. Hui soparé tortilla en cuols y gotet de Monóver. El vi fa sanc y l'aigua fanc.

Alt. ¿No oyó decir Vmd. que en días tales se suele echar la casa por la ventana? Eso

es lo que yo quiero significar e imitar.

Eus. ¿Y viste jamás echar la casa por la ventana?

Alt. No señor; pero se dice, como digo yo también, de que estoy fuera de mí de gozo, y

ve Vmd. que estoy muy quedo, y muy sobre mí» (Montengón, Pedro: Eusebio, 1786)

Y, casualmente, resulta que el autor del 'Eusebio' era otro novelista valenciano, el jesuita Pedro

Montengón (Alicante, 1745) que, curiosamente, residió en Onteniente los años 1766-1767, cuando

Galiana tenía acabado el manuscrito de Rondalla de Rondalles. Estos dos frailes con inquietudes

literarias debieron tener largas conversaciones en la pequeña localidad, lugar donde estaba

arraigada la frase 'tirar la casa per la finestra', alusiva a los extraordinarios gastos en los 'días tales'

del casamiento. De momento, estas serían las primeras documentaciones del modismo que,

evidentemente, lo anclarían al valenciano mientras los defensores de la atribución madrileña no

aporten pruebas de su teoría. El significado original aún se mantiene en español:

“Boda de 'príncipes' en un pueblo de Granada... el padre de la novia, ha tirado la casa

por la ventana” (LOC El Mundo, 14 de mayo de 2016, p.5)

Quizá algo similar sucedió con la expresión 'a la virulé', supuestamente derivada del fr. bas roulé

(Dicc. María Moliner).

Los estudiosos afirman que se aplicó originariamente a la forma de llevar

las medias, aportando como 1ª doc. un texto de Moratín:

“casaca de terciopelo, medias a la virulé” (Moratín: Discurso preliminar a las comedias,

1825)

Más probable sería su derivación del fr. virole (del latín 'viriola', brazalete), étimo del español

virola, asociado a objetos de forma circular. En valenciano encontramos una cita anterior a la de

Moratín, alusiva a la montera , “prenda para abrigo de la cabeza, que generalmente se hace de paño

y tiene varias hechuras, según el uso de cada provincia” (DREA):

“la pipeta va que bola, montera a la virulé” (Galiana: Rond. de rondalles, 1768, p. 24)

No me apetece investigar qué tipo de montera usaban los valencianos en 1768. Dejamos este tema

abierto para que algún ricohombre de la AVL nos ilumine sobre si esta es la primera documentación

del modismo y el posible origen regnícola. No hay duda de que 'l'ull a la virulé' muestra un área

amoratada más o menos circular.

El fuego amigo de los pomposos arcaizantes

En 1820 salía de imprenta otra edición de Rondalla de Rondalles con pequeñas

modificaciones que, a juicio del corrector, mostrarían un valenciano más culto que el usado por

Galiana en 1767. Así, la creciente palatalización inicial de l > ll se interpretaba como vulgarismo,

cuando realmente era rasgo singularizador. Lo tenemos, p.ej., en morfologías valencianas como

lliteratura, llograr, llíquit, lliquidar, etc. Obsérvese el cambio de una a otra edición:

«pera llograr ma pretensiò» (Rond. , 1767, p.3)

«pera lograr ma pretensió» (Rond., 1820, p. 3)

Los literatos del Barroco y la Ilustración usaban un idioma vivo, en constante evolución. Incluso en

un mismo autor observamos los intentos por eliminar ambigüedades semánticas por medio de

ligeros cambios morfológicos. Así, el dominico Luis Galiana mantiene en Rondalla de Rondalles un

modelo arcaizante que imitaba al de su editor, el notario Carlos Ros; pero hacia el final de la obra

utilizaba soluciones a problemas anfibológicos. Como es sabido, el valenciano moderno tiene hepentética para eliminar confusión homográfica con el verbo oír (tu ous, ell ou):

El transcriptor de la edición de 1820 (gracies, Frank, per este regal) alteró la grafía que, poco a

poco, terminaría imponiéndose en valenciano moderno, no en catalán:

“una moneta (de Pascua). que tinga dos hous” (Romanç del jochs, c.1730)

“¿Ous caquechar les gallines?” (Gadea: Ensisam, 1891)

“se ou la veu de...” (Badenes: Tápat sego, 1945)

“La cosa está clara ¿Ou? .-—Sí; clara y robell: hou” (Vicent, A.: La casa de les gabies,

1926)

El dominico de Onteniente ya usaba el pronombre personal 'mosatros' (Galiana: Rond. 1768, p.78),

y, en la misma página, observamos el sust. 'enredro', posverbal del valenciano 'enredrar', que el

transcriptor de la edición de 1820 castellanizó o catalanizó en 'enredo':

“en sos enredros” (Galiana: Rond. 1768, p.78)

“en sos enredos” (Rond. ed. 1820, p.65)

La importancia del valenciano 'chiu-chiu'

¿Vale la pena dedicar unas líneas al simple 'chiu-chiu' de los pájaros? Corominas sí lo creía

y dedicó páginas atiborradas de erudición y densa prosa para arrimar el ascua a su sardina del

fascismo filológico. Ciertamente no ocultaba que la 1ª doc. era del valenciano clásico, el 'chiu-chiu'

de Gaçull (a.1496); pero aderezaba el dato para aislarlo como rareza y arcaísmo morfológico al

pasar al 'giu.giu... el sonido de los gorriones” (Ros: Dic. 1764, p.123). Con idéntica finalidad

selecciona la onomatopeya en Rondalla de Rondalles, silenciando que el novelista Galiana imitaba

el estilo falsamente arcaizante de Carlos Ros, al que estaría agradecido por haberle editado la

novela (a. 1768). El dominico Galiana utilizaría como vademécum el diccionario de su mecenas

Ros, donde el notario buscaba distanciarse del castellano. Por esta obsesión inventaba Ros

monstruos morfológicos como 'giu,giu' y, en el mismo dicc., “argiu, argihuer” (Dicc.1764, p.343),

pese a que 'archiu' y 'archiver' eran cultismos patrimoniales (ricartgarciamoya.com DHIVAM)

derivados del latín archīvum, archivarius; igual que sus parientes léxicos el ingl. archive; fr.

archives; cast. archivo, al. archiv, checo archiv, etc. Fruto de esta quimera arcaizante es la grafía

usada por Galiana: 'tot lo dia giugiu a la orelleta” (Rond. 1768, p.24); pero en valenciano era y es

'chiu chiu'. Lo podemos comprobar en los muchos ejemplos que Corominas ocultó:

“tots los anys òus” (Edición de Rond. a. 1820, p.76)

“tots los anys hous” (Galiana: Rond. a. 1768,

p.91) Como onomatopeya del canto de los pájaros:

“dins en lo niu, /... lo chiu, chiu” (Gaçull: Lo sompni de Johan Johan, 1497)

“a tot hora tinc el chiu, chiu dels pardalets clavat” (El pare Mulet, 1877, p.13)

La morfología clásica perduró en valenciano moderno, convirtiéndose en polisémica. Así, con doble

sentido la hallamos en paremiología poética:

“y a la rau-chiu-chiu, els pardals son grosos y sen van al riu” (Ensisam, 1891)

La onomatopeya era apropiada para expresar el silbido de los proyectiles:

“y sentirse el chiu chiu de les bales” (El Mole, 1837)

Y expresaba la conversación interminable o tediosa:

“soparem pronte, y chiu chiu, parlarem de llarc” (Lladró: El titot de Nadal, 1876)

“aixó d´estarse hores y més hores... en lo chiu chiu, es capás d´aixeringar a tots...”

(Caps y senteners, 1892)

También el habla solapada, inquieta, de voz queda casi inaudible:

“vosatros así, chiu, chiu, y fent la mosqueta morta” (Valero: Dos fotógrafos ambulants, 1921)

Podríamos seguir con testimonios, pero son inútiles. Topetamos con el pétreo muro del fascismo

filológico expansionista que, acatando mandatos del IEC de Cataluña, prohíbe la morfología chiu

chiu a los sanc d'horchata, al considerarla inculta, vulgar y propia de catetos blavers.

El money es el money, y los parásitos colaboracionistas que estarían vendiendo pañuelos en los semáforos son ahora

millonarios. Les da igual que se usara en el siglo XV o en el XX. Con decir a la chusma aborregada

que 'chiu chiu' es castellanismo, todos agachan la testuz y soportan la ignominia. Ningún

académico les dirá que son morfologías que el valenciano compartía, por ejemplo, con el occitano.

La AVL del 'Cagamutxo' sólo admite la grafía xiu-xiu, tal como ordena desde Cataluña el IEC a los

frenéticos nacionalistas que orquesta el jovial reversible Ramonet Ferrer.

En 1647 se publicaba en Toulouse 'Las obros de Pierre Goudelin', escritor nacido en la misma

ciudad en 1580. En el diccionario provenzal-francés que figura en 'Las obros' aparece la

onomatopeya 'chiu-chiu' escrita como lo hacía Jaume Gaçull en el siglo XV, con la ch- valenciana /chapurriau/ y occitana.

«chiu, chiu, piulement cry d'un petit poulet» (Gaudelin, P.: Las obros, Amsterdam, 1700)

Es interesante, por su relación con la manipulación histórica de los parásitos, la composición

occitana que incluye Goudelin sobre el mercenario Beltrán Duguesclín (+1380), aventurero francés

que participó en las guerras fratricidas de la España del siglo XIV. Según Goudelin, también fue

narrada esta expedición por Jean de Casaveti 'dans son Livre imprimé a Toulouse l'an 1544', y en el

manuscrito 'en lettre fort ancienne' que se custodiaba en el archivo de “Monsieur de Jossé,

Conseiller du Roi an Parlement de Toulouse”. El texto ridiculiza a los inmersores colaboracionistas

que clavan en la mente de los niños los disparates de 'rey de Catalunya, reino o imperio de Catalunya, Corona Catalana...”. La imparcial nomenclatura usada por los occitanos del siglo XIV

solo recoge al “Rey d'Aragon' (la 'cançon' también cita al de Castilla) y, por supuesto, al territorio 'd'Espagnia':

«Cançon ditta la bertat, fatta sur la Guérra

d'Espagnia, fatta pel generoso Guesclin,

assistât des Nobles Moundis de Tholosa.

Donna Clamença fe bous plats,

lou bous diré pla las bertats,

De la guérra que s'es passada,

Entre Péy, lou Rey de Leon,

Henric soun fray, Rey d'Aragon,

E' dab Guesclin soun Camarada”

El 'chicho' del valenciano moderno

El etimólogo Corominas recogía el sust.

«xitxo 'gos', valencià» (DECLLC, IX, p.562), remontando la 1ª doc. al cercano 1928; dato que

manipula su antigüedad y grafía. La voz estaba arraigada desde hacía siglos en valenciano, y con la

ch- que tanto incordia al IEC y su fiel mascota AVL:

“¡voto a el chicho!, / ya que tant me hu...” (Coloqui... una que li díen Crisóstoma, c.1760)

“tots le fan el chicho” (Conv. entre Nelo y Quelo, Imp. Onofre García, 1787)

“este gos... solta el bosí, chicho, ¡sus!” (Baldoví: El virgo de Visanteta, 1845)

“un chicho, que no sap més que lladrar” (La Donsayna, 1845, p.182)

Hay otro dato que obvia Corominas. En el dicc. de Pierre Goudelin encontramos el occitano 'chichou', al que acompaña su traducción francesa 'un chien'

|

|

//

(Las obros, 1647) No hay duda del parentesco entre la voz valenciana y la occitana.

Hay más vocablos que, aunque de distinto semantismo y obviando la metátesis, hacen sospechar de

un antiguo e ignorado étimo común, como tatarot y tararot:

“tatarot” (Goudelin: Las Obros, 1647)

“tararot” (BNM, Mulet: Ms. Infanta Tellina, c. 1660)

El diccionari de Pierre Goudelin, aparte de voces comunes al valenciano ('ros, rosée”), muestra morfologías de los días de la semana en occitano y francés, a las que añadimos las del valenciano moderno en negrita:

dilus, lundi, dilluns, dimars, mardi, dimats

dimecres, mercredi, dimecres

dijaus, jeudí, dijous

dibendres, vendredi, divendres, dissatde, samedi, disapte, dimenge, dimanche, dumenche

Más de uno, al leer obras valencianas de siglos pasados, siente vértigo ante las dudas ortográficas y

morfológicas en textos del mismo autor; pero igual sucedía en los demás idiomas, incluido el

occitano de Pierre Goudelin. Este aparente caos no era decadencia da la lengua valenciana, sino

característica de vitalidad y constante evolución. Tal situación era consecuencia de no estar regulada

por normas, argumento que los colaboracionistas aprovechan actualmente para asesinarla en la

escuela con la inmersión; es decir, enseñando catalán y argumentando que es lo mismo decir 'avui'

que 'hui'; o mentir al decir que la construcción sintáctica con la prep. valenciana 'en' (arrós en fesols

y naps) hay que sustituirla por la catalana 'amb'. (palabra occitana amb)

Los sindicatos, insaciables devoradores del

presupuesto, saben que cuanto más catalanicen, más subvenciones recibirán de la Generalitat de Chimo Puig.

En el carrer Pablo Iglesias d'Alacant (abans dit d'Onésimo Redondo), está la cachapera de la UGT en uns

angrantons que, per fas o nefás, aprofiten cuansevol barafunda pera tráurer els llansols de cuatre barres tarquimoses y lletreros en catalá.

Aixina, el passat dimats aparegué el de “Avui una altra dona...”. Per lo vist, com

son una cáfira d'andalusos, manchecs y murcians,

desconeixen que 'avui' es corrupció catalana; y 'altra', un arcaisme que'n valenciá sería 'atra'.

Tenen la ma foradá...

en dinés de mosatros. Y encá bafanegen de lliberals uns bufaculs que, tinatana tinatana, respalen y llepen el copró y lo de baix al fascisme expansioniste catalá

¡Quína malagana dona esta genteta de calbot y monyigols!.

La Moma del Corpus y la Muma d'Elig

CHOPAR De étimo desconocido, algunos señalan sin convicción al románico *exsuppare,

sin descartar que procediera de la onomatopeya chop; aunque la existencia de vocablos de esta

familia léxica en idiomas como el bretón, italiano o valenciano apuntaría al origen prerromano.

El verbo 'chopar' está prohibido por la Generalitat de Chimo Puig y los colaboracionistas de la AVL,

que sólo admiten la grafía 'xopar' impuesta por el IEC de Cataluña; aunque ya el ilustrado Mayans

mostraba la forma moderna en el siglo XVIII: “chopar: empapar” (Mayans: Voc. Val. 1787)

Y no sólo era el citado erudito, sino los escritores valencianos de los siglos XIX y XX:

“tot chopat de dins d’un charco” (Llombart: Tabal y donsayna, 1879)

“me chopá de dalt a baix” (Escalante: Matasiete, 1884)

“que dus la roba chopá” (Camilleri, Mª Luisa: El repatriat, c. 1925)

Lamentablemente, por aquello del qué dirán, hay quien imita a los catalanistas y escribe, p.ej.,

'Es xopà fins la Moma', aludiendo al poema sinfónico compuesto por Salvador Giner (Valencia, 1832- 1911). La composición describe la procesión del Corpus interrumpida por un tremendo aguacero

que empapa a los asistentes, 'tots chopats'. Acabada la lluvia se reanuda el cortejo hasta entrar

triunfalmente, con himnos y volteo de campanas, en la catedral. Es una gran obra del maestro

Giner, al que si pudieran los fascistas idiomáticos le cambiarían su apellido por el catalán Gener.

Cuando los idiomas no sufren el acoso del antropófago expansionista (en nuestro caso, el catalán)

mantienen sin problemas sus características morfológicas. En el diccionario occitano-francés del

susodicho Pierre Goudelin encontramos 'chop, monillé', 'choupa, moüiller' (Goudelin: Las Obros,

a.1647). En valenciano no tenemos el adj. 'chop' (mojado) al bloquear esta casilla léxica el

sustantivo botánico 'chop' (¿de un latín vulgar *cloppus):

“com canya vana, / popul, chop...” (Roig: Espill, 1460)

“chops” (Beuter: Anals, 1538, c. V, pl. 5)

“chop: el chopo” (Ros, Carlos: Tratat de adages, 1736, p. 111)

“rama de algún chop” (Un pillo y els chics educats en..., 1846, p.55)

“abre blanc, chop” (Pla y Costa, J.: Ms. Dicc.val.c. 1850)

Nombre de árbol arraigado en la Edad Media,

presente en los clásicos, existiría en la época

musulmana (según Corominas), lo que daría un

posible mozarabismo en su formació.

Y qué cierto era aquello que decía mi madre de que

'les paraules s'anredren com les sireres', pues vuelvo

al amigo Sansano d'Elig que, el otro día, le daba

vueltas al extraño sobrenombre de su familia,

conocidos antiguamente como 'els mumos'. Al tener

apuntes tomados de sus ancianos parientes,

recordaba que “a sa reahuela Josefa Sempere li díen

la muma, y era prou lleja. La veritat es que teníen

renom de ser tots llejos tromputs ¿Tindrá astó que vórer en la moma y els momos del Corpus?'.

La fecundidad inventiva del idioma, con la alternancia vocálica moma, momo, mumo, evocan

una herencia de lenguas clásicas o preclásicas que, ante la ausencia de esta familia léxica en Aragón y

Cataluña en el Medievo, apuntaría a mozarabismo.

Con lógica, Sansano supone que si los momos simbolizaban a los 7 pecados o vicios capitales,

tampoco mostrarían belleza en su caracterización. Recuerda que, de niño, cuando se enteró del

sobrenombre familiar le causó impresión, pues las antiguas familias ilicitanas aún conservaban la

frase '¡Chiquet, no sigues roín o t'agarrará el mumo!'. Los parientes léxicos de raíz reduplicada mm

se hallan por doquier en Europa: el antiguo it. 'far le mùmmie', al. 'mummerei', etc.

Es enigma alrededor de la incógnita del origen de Moma y sus danzantes. A Momo (diosa, según

eruditos como Pierre Grimal) hija de la Noche y hermana de las Hespérides, el mundo clásico la

consideraba divinidad del Sarcasmo, y no deja de serlo la indumentaria femenina que oculta a un

hombre en el Corpus. El recuerdo de Momo-Moma perduró en lugares fertilizados por la cultura clásica, desde el Limes Germanicus al Reino de Valencia, donde nuestros clásicos confirman en

prosa y verso el arraigo de estos personajes (con las habituales dudas morfológicas: moma, momo,

moms, momos):

“grans focs... moms e grans festes” (Roig: Espill, 1460)

“e danses e momos... entramesos” (Martorell: Tirant, c. 1460)

“en respecte de les robes dels momos, que son trenta tres de homens, y tres dones”

(Cap. del Quitament de la Ciutat de Valencia, 1662)

No hay fuentes de los siglos XIII al XVI que asocien pecados capitales y momos ¿Se les dio barniz

de cristianización a estas danzas de 'momos', de origen pagano, tras el Concilio de Trento? Una cosa

es cierta. La Generalitat Valenciana —virtuosa del autoodio a costa del contribuyente— ningunea a

la clásica Moma y sus danzantes, por no asociarse a ningún espectáculo similar en Cataluña; pero

los mismos colaboracionistas enloquecen con la plomiza moixiganga de Algemesí (lo de

'muixeranga' es voz inventada en el siglo XX); y no hay festejo en Valencia donde los tartufos no

subvencionen generosamente las patéticas torretas humanas para hacernos creer que somos una

colonia de la Gran Cataluña. Qué podemos esperar de un pueblo que vota a quien nos destruye y,

silente, deglute heces idiomáticas de la AVL del 'Cagamutxo y cobra más'.

Tratado del año 1677 con nombres botánicos en latín, portugués, valenciano,

etc. Ahora, todo lo idiomáticamente valenciano lo entierra la AVL en la fosa

catalana, bien prohibiendo morfologías o callando detalles positivos; p.ej., del

plural valenciano 'rabins' (Roig: Espill, 1460) se formó rabbinus en el bajo

latín de toda Europa, de donde también surgió el derivado rabínic (DECLLC, VII, p.23)

//

//

Diferències entre valencià i català

Valencià: Dragó, Folga, Somiar, Sicòlec, Mege, Juge, Colege, Saltamontes, Ona, Estiuar, Vacacions, Bolletí/Boletí, Dorada, Trencacaps, Peluqueria, Corage, Salvage, Darrere/Raere, Neumàtic, Arrere, Tio, Antepassat, Vosatros/Vosatres/, Verp, Madrit, Real, Eixemple, Salchicha, Coentor, Llavors, Camiseta, Cansoncillos/Calçons, Per Mig De, Coche, Clòchina, Polp, Atra, Semana, Bombeta/Bambolla, Atre, Càmara, Almagassem, Fí de semana, Autumne/Primavera d'hivern, Chimo, Secadora, Jusgat/Jujat, Ací, Pròlec, Escabussar, Títul, Llaurador.

Català: Drac, Vaga, Somniar, Psicòleg, Metge, Jutge, Col·lege, Llagosta, Onada, Estiuejar, Vacances, Butlletí, Daurada, Trencaclosques, Perruqueria, Coratge, Salvatge, Darrera, Pneumàtic, Enrrere, Oncle, Avantpassat, Vosaltres, Verb, Madrid, Reial, Exemple/Ejemple, Salsitxa, Coïsor, Aleshores, Samarreta, Calçotets, Mitjançant, Clòtxina, Musclo, Pop, Altra,

Bombolla, Altra, Setmana, Càmera, Magatzem, Cap de setmana, Tardor, Ximo, Assecadora, Jutjat, Aqui, Pròleg, Capbussar, Títol, Pagès.

Castellano: Dragón, Huelga, Soñar, Psicólogo, Medico, Juez, Colegio, Saltamontes, Ola, Veranear, Vacaciones, Boletín, Dorada, Puzzle, Peluquería, Coraje, Salvaje, Detrás, Neumático, Atrás, Tío, Antepasado, Vosotros, Verbo, Madrid, Real, Ejemplo, Salchicha, Escozor, Entonces, Camiseta, Calzoncillos, Mediante, Clochina, Mejillón, Pulpo, Otra, Semana, Burbuja, Otro, Cámara, Almacén, Fin de semana, Otoño, Chimo, Secadora, juzgado. Aquí, Prólogo, Zambullirse, Título, Labrador